Das Elend bäuerlicher Landwirtschaft und seine Folgen für Ernährungssicherheit und Nachhaltigkeit sind häufig das Ergebnis eines ungleichen Konkurrenzkampfes zwischen großen, weltmarkt- orientierten Unternehmen und kleinbäuerlichen Familienbetrieben; ganz zu schweigen von Millionen Höfen, die bestenfalls genug, häufig sogar zu wenig für die eigene Versorgung produzieren. Nur bei auskömmlichen Preisen werden sie mehr produzieren, als sie verbrauchen können und so zu mehr Ernährungssicherheit und Vorsorge beitragen.

Voraussetzung dafür ist der Zugang zu einem Markt und die Möglichkeit, bei überschaubarem Risiko zu investieren. An diesen Grundvoraussetzungen scheitern heute Millionen von Bäuerinnen und Bauern, denen selbst der lokale und nationale Markt verschlossen bleibt. Es mangelt dafür an Infrastruktur, Anreizen, Information, Konkurrenzschutz und systematischer Entwicklung. Billige internationale Fertigprodukte finden oft leichter Zugang zu den Märkten der Städte des Südens als Produkte der eigenen Region.

Die internationalen Terms of Trade – die Bedingungen des globalen Agrarhandels – entstanden in der Kolonialzeit des 19. Jahrhunderts und werden heute durch die Welthandelsorganisation WTO und eine Vielzahl bilateraler und multilateraler Handelsabkommen geregelt. Ihr einziges Ziel ist die Ausdehnung und Liberalisierung des internationalen Handels durch Abschaffung von Zöllen und Handelsbeschränkungen. Freie Märkte und weltweite Konkurrenz, so die Theorie, senken die globalen Kosten der Produktion und steigern dadurch den Wohlstand. Ob dies für die landwirtschaftliche Produktion und gleichzeitige Pflege der begrenzten natürlichen Ressourcen unter ökologisch und sozial völlig unterschiedlichen lokalen Bedingungen überhaupt zutreffen kann, wird vielfach bezweifelt.

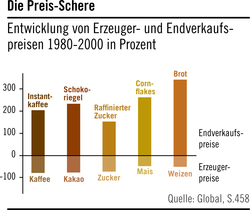

Unstrittig ist, dass die derzeitigen Weltmarktbedin- gungen für Agrarprodukte nicht der Grundversorgung mit gesunden Lebensmitteln und ihrer nachhaltigen Produktion dienen. Dazu müssten sie dem Welt- agrarbericht zufolge radikal verändert werden. Die Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Rohstoffe sind seit dem 2. Weltkrieg bis etwa zur Jahrtausendwende fast kontinuierlich gefallen. Entsprechend sank das Einkommen der Mehrzahl der Landwirte weltweit. In Industriestaaten ging vor allem die Zahl der Landwirte zurück und stieg die Größe der Höfe. Gleichzeitig wuchs der relative Betriebsaufwand für Maschinen, Agrarchemie, Energie, Saatgut und anderen Input im Zuge der Industrialisierung der Landwirtschaft. Noch dramatischer stieg der Anteil der Verarbeitung und des Handels mit Lebensmitteln an der Wertschöpfung.

In allen vor- und nachgelagerten Bereichen der Landwirt- schaft ist eine globale und nationale Konzentration auf wenige, marktbeherrschende Unternehmen zu verzeichnen. Ergänzt wird sie durch eine immer stärkere vertikale Integration der Wertschöpfungsketten: Chemiekonzerne kontrollieren den globalen Saatgutmarkt, Rohstoffhändler Transportwege, Mühlen und Raffinerien, Supermarktketten den Großhandel, Verarbeiter ihre Vertragsanbauer. Klein- bauern und Subsistenzlandwirte, die für die Industrie weder als Kunden noch als Lieferanten interessant sind, werden wirtschaftlich und sozial an den Rand gedrängt. Obwohl nur ein kleiner Teil der Agrarproduktion international gehandelt wird – selbst bei Getreide weniger als 14% – haben Weltmarktpreise eine enorme Hebelwirkung. Sie diktieren gerade in kleineren Ländern mit ungeschützten Märkten die nationalen Preise. Heimische Produzenten werden von städtischen Märkten sofort verdrängt, wenn sie höhere Preise fordern.

Agrarexporte behindern Entwicklung heimischer Märkte

Für die nationale Landwirtschaftspolitik vieler sogenannter Entwicklungsländer spielt der Welt- handel oft eine fatale Rolle. Anstatt die Versor- gung der eigenen Bevölkerung und die Entwicklung der heimischen Märkte und der ländlichen Gebiete zu fördern, verfolgen deren Regierungen und städtische Eliten häufig vorrangig das Ziel, durch Agrarexporte Devisen und Steuereinkommen zu erzielen.

Viele Länder, in denen große Teile gerade der länd- lichen Bevölkerung Hunger leiden, versorgen die Futter-, Faser-, Treibstoff- und Genussmittelindustrie des Nordens mit billigen Rohstoffen zu hohen ökologischen und sozialen Kosten.

Als Importeure von Lebensmitteln geraten sie zugleich in Abhängigkeit von Weltmärkten, auf die sie selbst keinen Einfluss haben.

Der Weltagrarbericht stellt fest, dass die Armen auf dem Lande und die ärmsten Länder eindeutig zu den Verlierern der Liberalisierung des Welthandels gehören und warnt vor einer Öffnung der Märkte, wo ländliche und landwirtschaftliche Entwicklung von Billigimporten und -exporten auf Kosten der Ernährungssicherheit und Beschäftigung bedroht werden. Er weist zudem darauf hin, dass Importzölle in manchen armen Ländern ein Viertel der Staatseinnahmen ausmachen und relativ verlässlich einzutreiben sind. Ihr Wegfall beschränke deshalb die Möglichkeiten staatlicher Sozial- und Strukturpolitik und die ohnehin schwache Handlungsfähigkeit öffentlicher Institutionen. In den Industrieländern, wo die Landwirtschaft selten noch ein bedeutender Wirtschaftszweig ist, sind billige Rohstoffimporte willkommen. Die heimische Verarbeitung und sogenannte Veredelungswirtschaft wird dagegen häufig mit eskalierenden Importzöllen geschützt, die mit dem Grad der Verarbeitung steigen. Das verhindert in vielen Entwicklungsländern den Aufbau einer eigenen Verarbeitungswirtschaft und die Schaffung von Arbeitsplätzen.

Faire Preise für nachhaltige Erzeugung

Der Weltagrarbericht schlägt eine radikale Umkehr vor: Bäuerinnen und Bauern sollten überall auf der Welt für ihre Umweltleistungen wie Bodenerhaltung, Wassermanagement, Bewahrung biologischer Vielfalt oder Reduzierung von Klimagasemissionen einen angemessenen Preis erhalten; etwa durch staatlich organisierte Klima- und Umweltabgaben und deren global gerechte und zielgerichtete Verteilung. Subventionen der EU für Agrarumweltmaßnahmen nennt er als ein Beispiel in diese Richtung. In Entwicklungsländern könnten solche Programme gleichzeitig ländliche Entwicklung und Ernährungssicherheit ankurbeln und ökologische Nachhaltigkeit finanzieren.

Privatwirtschaftliche Initiativen können hier ebenfalls einen wichtigen Beitrag leisten. Fair-Trade-Initiativen und der Handel mit biologischen Produkten ermöglichen es Verbraucherinnen und Verbrauchern des Nordens wie des Südens, sich durch bewusste Kaufentscheidungen aktiv für nachhaltige Formen der Landwirtschaft einzusetzen. Jenseits seiner direkten Wirtschaftswirkung übt der Anspruch, nur Lebensmittel zu kaufen, die auch ihre Produzenten satt machen, einen heilsamen moralischen Druck auf den restlichen Markt aus.

Fakten & Zahlen

Die EU ist der größte Agrarexporteur weltweit: 2014 führte sie Waren im Wert von 122 Milliarden Euro aus – eine Milliarde mehr als die USA. Verarbeitete Lebensmittel und Alkohol machen den Großteil der Exporte aus, aber auch Weizen, Milchpulver und Schweinefleisch rangieren in der Top Ten. Die EU ist auch Weltmeister bei Agrarimporten: Tropische Früchte und Nüsse sind die größten Einzelposten, gefolgt von Ölkuchen aus Soja im Wert von 8,7 Mrd. Euro, Kaffee und Tee (6,9 Mrd.), Palmöl (5,6 Mrd.) sowie Sojabohnen (5,1 Mrd.).

Der Erzeugeranteil an den Verbraucherausgaben sinkt: Von jedem Euro, den die Deutschen 2011 für den Einkauf von Nahrungsmitteln ausgaben, erhielten die Landwirte lediglich 26 Cent. Im Zeitraum 1950-1955 lag der Anteil noch bei umgerechnet 62,6 Cent, 1980-1985 sank er auf 44 Cent und fiel dann auf 29,3 Cent im Fünf-Jahreszeitraum 1990 bis 1995.

Laut einer Studie des wissenschaftlichen Dienstes des EU-Parlaments haben 2015 rund 15% der europäischen Bauern mehr als die Hälfte ihrer Produkte direkt an den Verbraucher gebracht. Dies ermöglicht ihnen durch den Wegfall von Zwischenhändlern, einen größeren Anteil des Marktwertes der Produkte einzubehalten und hat so das Potenzial, das Einkommen der Bauern zu erhöhen.

Das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA (TTIP) würde die Einkommen in der europäischen Land- und Lebensmittelwirtschaft senken. Im EU-Schnitt ginge die Wertschöpfung der Ernährungsbranche um 0,5% zurück, in Deutschland sogar um 0,7%. Die Exporte der USA nach Europa würden mit 120% doppelt so stark steigen wie die Ausfuhren Europas in die USA.

Saatgut, Jungtiere, Futtermittel, Dünger – was früher auf dem Bauernhof selbst produziert werden konnte, sind heute separate Sektoren der industrialisierten und globalisierten Wertschöpfungskette für Nahrungsmittel. Der Marktanteil der TOP-4-Geflügel-Konzerne beträgt 99%. Vier Getreide- und Sojahändler kontrollieren etwa 75% des weltweiten Getreide- und Ölsaatenhandels.

Heute besitzt ein Prozent der Weltbevölkerung fast die Hälfte des Weltvermögens. Die 85 reichsten Menschen besitzen ebenso viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung zusammen.

China war jahrelang Selbstversorger bei wichtigen Getreidesorten. In den ersten elf Monaten 2012 importierte das Land jedoch 2,1 Millionen metrische Tonnen Reis, 3,6 Millionen Tonnen Weizen und 5 Millionen Tonnen Mais und droht so bei Getreide extrem abhängig vom Weltagrarmarkt zu werden.

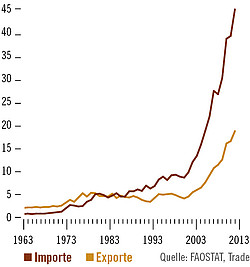

Afrika ist von einem Nettoexporteur landwirtschaftlicher Produkte zu einem Nettoimporteur von Nahrungsmitteln geworden. Seit den 1980er Jahren, als die Preise für landwirtschaftliche Rohstoffe (vor allem Kaffee, Kakao und Gewürze) sanken, stiegen die Importe stärker an als die Exporte. 2007 betrugen die Importe Afrikas $47 Milliarden, wodurch ein Handelsdefizit von $22 Milliarden entstand.

Die 10 größten Lebensmittelkonzerne Coca-Cola, Danone, Unilever, Kellogg’s, Mars, Mondelez, Nestlé, PepsiCo, General Mills und Associated British Food nehmen zusammen $1,1 Milliarden am Tag ein, verpflichten sich aber nicht, Bauern und Lieferanten faire Preise für ihre Ware zu bezahlen.

Der Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland ist ein stark konzentrierter Markt. Edeka, Rewe, Aldi sowie die Schwarz Gruppe mit den Lidl-Märkten und Kaufland beherrschen rund 85% des Marktes, wie eine Studie des Bundeskartellamts ergab.

Fairer Handel trägt zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Kleinbauern und Plantagenarbei- tern bei. Eine Wirkungsstudie zu den Bereichen Kaffee, Bananen, Tee, Baumwolle, Kakao und Blumen in Afrika, Lateinamerika und Asien ergab, dass Fairtrade das Einkommen verbessert und ländliche Entwicklung fördert. 64% der Befragten gelang es zu sparen gegenüber 51% der Vergleichsgruppe.