Noch nie hat die Menschheit mehr Lebensmittel pro Kopf produziert als heute und dennoch leiden nach FAO-Schätzungen bis zu 757 Millionen Menschen auf dieser Erde Hunger. 2 Milliarden sind von Nährstoffdefiziten wie Vitaminmangel betroffen. 2,5 Milliarden Erwachsene sind übergewichtig, 890 Millionen von ihnen fettleibig. Während Klimaveränderungen die Landwirtschaft vor gewaltige neue Herausforderungen stellen, wird die Weltbevölkerung in den kommenden Jahrzehnten vermutlich auf 9 Milliarden Menschen anwachsen. Ob sauberes Wasser, fruchtbare Böden, Wälder, Feuchtgebiete und andere natürliche Ressourcen sowie die wilde und die kultivierte Artenvielfalt unseres Planeten künftigen Generationen weiterhin in einem Zustand zur Verfügung stehen, der ihr Überleben gewährleistet, hängt von nichts so sehr ab wie von unserer landwirtschaftlichen Produktionsform und Ernährungs-weise. Gut 40% aller Treibhausgasemissionen werden direkt oder indirekt durch unsere Agrar- und Lebensmittelproduktion, deren Verarbeitung, Transport, Verbrauch und Entsorgung verursacht. Landwirtschaft ist die Erwerbs- und Existenzgrundlage von über einem Drittel der Menschheit, Ernährung insgesamt der wichtigste Wirtschaftszweig und damit das Maß aller nachhaltigen Entwicklung.

Alle Beteiligten an einem Tisch

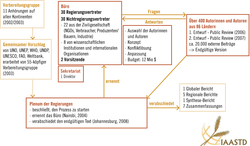

Vor diesem Hintergrund initiierten im Jahre 2003 die Weltbank und die Vereinten Nationen einen bisher einmaligen internationalen wissenschaftlichen Prozess (Download der Principles and Procedues), der als Weltagrarbericht bekannt wurde und mit vollem Namen International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD) heißt.

Über 400 Expertinnen und Experten aller Kontinente und Fachrichtungen arbeiteten vier Jahre intensiv daran, gemeinsam die folgende Frage zu beantworten:

„Wie können wir durch die Schaffung, Verbreitung und Nutzung von landwirtschaft-lichem Wissen, Forschung und Technologie Hunger und Armut verringern, ländliche Existenzen verbessern und gerechte, ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltige Entwicklung fördern?“

Der Weltbank sollte diese aufwändige Bestandsaufnahme globalen Agrar- und Ernährungswissens vor allem die Frage beantworten, wo und wie sie nach Jahrzehnten sträflicher Vernachlässigung des Agrarsektors in die landwirtschaftliche Entwicklung der ärmsten Länder investieren sollte. Sie fragte, welcher Neuausrichtung die von ihr verwalteten internationalen Agrarforschungszentren (CGIAR) bedürfen und nicht zuletzt nach der Rolle der umstrittenen Gentechnik bei der Hungerbekämpfung.

Treibende Kraft und Generalsekretär des IAASTD war der damalige Chef-Wissenschaftler der Weltbank, Robert T. Watson. Er hatte in den 80er Jahren bei der NASA den wegweisenden Wissenschaftsbericht über den Abbau der Ozonschicht initiiert und in den 90er Jahren den Weltklimarat (IPCC) mitbegründet, dessen Vorsitzender er bis 2001 war. Struktur und Arbeits- weise des Weltagrarberichts orientierten sich stark am Weltklimarat. Mit einem wichtigen Unterschied: Während der IPCC allein von Regierungsvertretern verwaltet wird, setzten die beteiligten Staaten und UN-Organisationen für das IAASTD einen Aufsichtsrat ein, der aus je 30 Vertreterinnen und Vertretern von Regierungen und der Zivilgesellschaft bestand. Letztere reichten von Unternehmen wie Syngenta und Unilever über Bauern-, Wissenschafts- und Verbraucherschutzorganisationen bis zu Greenpeace und dem Pestizid-Aktionsnetzwerk. Dieser Aufsichtsrat stellte die Fragen und wählte im Konsens die Autorinnen und Autoren des Berichts aus, wobei großer Wert auf eine ausgewogene Vertretung aller Kontinente, der unterschiedlichen Disziplinen und beider Geschlechter gelegt wurde.

Agrarwissenschaftler und Ökonomen, Biologen und Chemiker waren ebenso beteiligt wie Ökologen, Meteorologen, Anthropologen, Botaniker, Mediziner, Geografen, Historiker, Philosophen und einige Vertreter traditionellen und lokalen Wissens aller Kulturkreise. Diese einzigartige Vielfalt ermöglichte eine ganzheitliche Betrachtungsweise aller wesentlichen ökologischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Aspekte der Landwirtschaft. Der Bericht bemüht sich dabei um eine historische Perspektive, die 50 Jahre zurück und, soweit möglich, 50 Jahre in die Zukunft blickt. Er besteht neben einem globalen Bericht aus fünf eigenständigen regionalen Berichten, einem Synthese-Bericht und schließlich von den Regierungsvertretern Absatz für Absatz abgestimmten Kurzzusammenfassungen.

Ein Aufbruch zu neuen Ufern

Die Herangehensweise des IAASTD war bewusst nicht die einer Technologiebewertung, die bestimmte Lösungen zum Ausgangspunkt nimmt getreu dem Motto: „Hier ist die Technik, welche Probleme können wir damit lösen?” Vielmehr identifizierte er zunächst in elf öffentlichen Anhörungen auf allen Kontinenten die wichtigsten Probleme und fragte dann: „Welche verschiedenen Lösungsansätze gibt es dafür?“ Für die hoch spezialisierte, akademische und technische Fachwelt war die Einbeziehung aller Fachrichtungen, Interessensgruppen und Kulturen sowie Tausender externer Kommentare, die in der Endfassung berücksichtigt wurden, ebenso ungewohnt wie erfrischend. Für die Regierungen und UN-Institutionen war das Wagnis, sowohl bei der Formulierung der Fragen als auch der Antworten (bis auf die Zusammenfassung) tatsächlich unabhängigen Expertinnen und Experten das letzte Wort zu geben, ein neuartiges Erlebnis.

Rückzug der Gentechnik-Konzerne

Als der endgültige Entwurf des Berichts Anfang 2008 vorlag, entschieden sich die Firma Syngenta und die internationale Agrarindustrievereinigung CropLife, aus dem Prozess in letzter Minute auszusteigen. Auch die Regierungen der USA, Kanadas und Australiens unterzeichneten auf dem Abschlussplenum in Johannesburg im April 2008 den Bericht nicht, obwohl sie ihn als „wertvollen und wichtigen Beitrag” würdigten. Wesentliche Motive waren in beiden Fällen die kritische Bewertung der Gentechnik, der industriellen Landwirtschaft und des Welthandels mit Agrargütern. Der Qualität des IAASTD-Berichts selbst taten diese späten Rückzieher keinen Abbruch. Aber sie erschwerten in der Folgezeit seine Verbreitung und Akzeptanz in manchen Regierungs-, Wirtschafts- und Wissenschaftskreisen.

Weiter wie bisher ist keine Option

Trotz solcher Widrigkeiten ist der Weltagrarbericht der hoffnungsvolle Anfang einer neuen Bewertung und ganzheitlichen Diskussion über Vergangenheit und Zukunft der Landwirtschaft und Ernährung in Zeiten von Klimawandel, Artensterben und Globalisierung.

Seine klare und einfache Botschaft lautet zunächst „Weiter wie bisher ist keine Option”. So war die Presseerklärung zur Verabschiedung des IAASTD durch 58 Regierungen im April 2008 in Johannesburg überschrieben. Der Titel des Berichtes selbst lautet „Landwirtschaft am Scheideweg“: Wir müssen radikal umdenken und umsteuern, wenn wir den enormen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht werden wollen. Denn die Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte sind mit den Methoden der vergangenen nicht zu bewältigen. Er liefert dafür bewusst keine Patentrezepte, sondern warnt eindringlich davor, an solche zu glauben, seien sie technologischer, wirtschaftlicher oder politischer Natur. Stattdessen bietet er eine umfassende Analyse und eine enorme Fülle großer und kleiner Lösungsmöglichkeiten, deren beherzte Umsetzung und jeweils angemessene Kombination uns aus der gegenwärtigen Krise helfen können.