Landwirtschaft produziert mehr als Lebensmittel und Rohstoffe. Weil etwa 60% der Landoberfläche des Planeten von der Land- und Forstwirtschaft genutzt werden, sind diese Wirtschaftszweige für die Funk- tionsfähigkeit unserer Ökosysteme entscheidend.

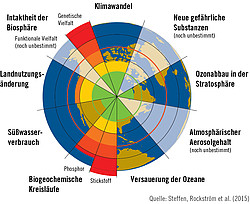

Im Jahr 2009 veröffentlichte eine Gruppe von 29 Wissenschaftlern in der Zeitschrift Nature einen wegweisenden Artikel: „A safe operating space for humanity“ – der sichere Betriebsbereich der Menschheit. Für neun kritische biophysikalische Stoffkreisläufe versuchen die Forscher, planetare Grenzen der menschlichen Belastung des „Systems Erde“ zu definieren. Jenseits dieser Grenzen drohen abrupte, globale Umweltveränderungen. Darüber, wie viel das System Erde genau wegstecken kann, bevor es kippt, lasse sich trefflich streiten. In einem Update des Artikels 2015 warnen die Wissenschaftler, dass die Menschheit in vier von insgesamt neun Bereichen bereits deutlich jenseits des sicheren Betriebsbereiches operiert: beim Klimawandel, Biodiversitätsverlust, dem Eintragen von Stickstoff und Phosphor in die Biosphäre und Landnutzungsänderungen. Hier und für weitere der neun kritischen Systeme ist die Art und Weise unserer Agrar- und Lebensmittelproduktion jeweils der entscheidende Faktor.

Der Weltagrarbericht betont die enorme Umweltver-antwortung der Landwirtschaft gerade auch deshalb, weil wir aus seiner Sicht in den letzten fünfzig Jahren allzu einseitig auf Effizienz- und Produktionssteigerung fixiert waren. Dabei haben wir aus den Augen verloren, dass unsere landwirtschaftliche Überproduktion die Grundlagen unserer Ernährung akut gefährdet. Landwirtschaft ist zugleich die Existenzgrundlage von mehr als einem Drittel der Menschheit und gestaltet die soziale Struktur ländlicher Räume. Nicht allein Arbeitsplätze, auch der Zusammenhalt der Gemeinden, ihr Grad an Selbstversorgung sowie ihre Widerstandskraft in Krisen und Katastrophen stehen dabei auf dem Spiel. Schließlich „produziert” Landwirtschaft für die meisten Menschen Heimat: Schönheit, Eigenheit, Geschmack, Geschichte und Tradition von Regionen und Kulturlandschaften formen unsere Identität bis hin zu spirituellen Werten. Kaum eine Zivilisation ist ohne ihre besondere Agrar- und Ernährungskultur denkbar. Dieser Reich- tum an natürlicher Vielfalt, Landnutzung und Agrikultur trägt zum Wohlstand oder aber zur Verarmung einer Gesellschaft erheblich mehr bei als nur Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte.

Überlebenswichtig aber „wertlos“

Diese Multifunktionalität der Landwirtschaft wurde, so der Weltagrarbericht, von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, aber auch von Agrarunternehmen und den Landwirten selbst in den vergangenen Jahrzehnten häufig ignoriert und vernachlässigt. Allein Menge, Preis und Wirtschaftlichkeit der Produkte schienen zu zählen und waren über Jahrzehnte der alles beherrschende Gegenstand von Agrar- und Entwicklungspolitik, Forschung und Technologie. Viele der überlebenswichtigen Dienstleistungen und Güter, die die Landwirtschaft jenseits der Agrarproduktion erbringt und erhält – oder aber vernachlässigt und zerstört – sind von hohem Wert für die menschliche Gemeinschaft, vom Dorf bis zur Weltgemeinde. Weil sie aber nicht oder nur indirekt (z.B. Tourismus, Gesundheit) als Produkt gehandelt werden, bestimmt der Markt auch keinen Preis für sie.

Was keinen Preis erzielt, wird auch nicht hergestellt und erhalten. Was als kostenlos gilt, wird oft rücksichtslos benutzt und gering geschätzt. Weil sie anscheinend umsonst zu haben sind, werden einige der wertvollsten Leistungen der Landwirtschaft von einer rein marktwirtschaftlichen Kostenlogik bedroht.

Wo die Zerstörung von Umwelt oder auch von Landschaften und dörflichen Gemeinschaften erschwert und so zu einem Kostenfaktor wird, werden Produktion und Arbeitsplätze verlagert. Umwelt- und Sozialdumping werden zum Konkurrenzvorteil auf dem Weltmarkt.

Öffentliches Geld für öffentliche Güter

In jüngster Zeit haben Wissenschaft und Politik die Multifunktionalität der Landwirtschaft vor allem unter ökologischen Gesichtspunkten grundsätzlich anerkannt. Die Europäische Union und andere Industrieländer beginnen, in Gesetzen, bei Subventionen und auch in der Forschung die vielfältige Rolle der Landwirtschaft stärker zu berücksichtigen. Unter dem Motto „Public money for public goods“ traten Nichtregierungsorganisationen bei der letzten EU-Agrarreform für eine grünere und gerechtere Landwirtschaft ein. Dennoch ist der Begriff innerhalb der Welthandelsorganisation nach wie vor umstritten. Regierungen exportorientierter Länder in Nord- und Südamerika verdächtigen ihn der „Marktverzerrung”. Unternehmen und Vertreter der „reinen Marktlehre” lehnen Eingriffe zum Schutze öffentlicher Güter und Interessen weitgehend ab.

In Industrie- wie auch Entwicklungsländern stehen sich häufig kurzfristige ökonomische Zwänge und längerfristige Nachhaltigkeitsziele sowohl in einzelnen Betrieben, Haushalten und Gemeinden, als auch volkswirtschaftlich scheinbar unversöhnlich gegenüber. Not, Existenzangst und Konkurrenz- druck führen zu ökologisch und sozial destruktiven Entscheidungen und Verhaltensweisen, selbst gegen die eigene Einsicht und Überzeugung. Umwelt- und Sozialleistungen der Landwirtschaft lassen sich sowohl dadurch fördern, dass sie einen Marktpreis erhalten und bezahlt werden, als auch durch staatliche und kommunale Vorschriften und Verbote. Der Weltagrarbericht nennt Beispiele für beide Optionen, die sich gut ergänzen können und auf ihre jeweilige Effektivität hin geprüft werden müssen.

Chance Multifunktionalität

Für die hoch spezialisierte Wissenschaft ist das Konzept ökonomischer, ökologischer, sozialer und kultureller Multifunktionalität eine ungewohnte Herausforderung. Landwirte und ihre Gemeinden können sie mit ihrem lokalen und traditionellen Wissen und Erfahrungsschatz dabei anleiten. Es ist seit Generationen ihr Kerngeschäft, multifunktional zu denken und zu entscheiden und dabei zur Not auch einmal Äpfel mit Birnen zu vergleichen.

Die Geschichte der Menschheit ist voller gelungener wie warnender Beispiele dafür, wie Zivilisationen die Multifunktionalität ihres Austausches mit der Natur nachhaltig gestalteten oder aber untergingen, weil sie daran scheiterten. Unsere global vernetzte Gesellschaft verfügt zur Bewältigung dieser Herausforderung über einen größeren Erfahrungs- und Wissensschatz als alle Zivilisationen vor uns. Erstmals steht sie allerdings auch dem Risiko globalen Scheiterns gegenüber. Um diesem Risiko zu begegnen, bedarf es der rechtzeitigen und vielfältigen Anpassung an möglichst vielen Orten zugleich. Die Multifunktionalität von Landwirtschaft und Ernährung lässt sich nicht auf deren Einzelaspekte wie Gerechtigkeit, Hunger, Gesundheit, Ressourcen-, Klima- und Artenschutz reduzieren. Sie verlangt vielmehr die hohe Kunst, all diese Aspekte in steter Auseinandersetzung aller Beteiligten auszubalancieren.

Fakten & Zahlen

Bei 6 von 9 kritischen Erdsystemprozessen, die die lebenserhaltenden Systeme auf der Erde regulieren, sind die planetaren Grenzen überschrittenen: Dazu gehören Klimawandel, die Integrität der Biosphäre, Landnutzungsänderungen, Veränderungen in Süßwassersystemen, der Eintrag von Stickstoff und Phosphor in die Biosphäre sowie die Überladung mit neuartigen Stoffen. In diesen Bereichen verschlimmert sich die Lage zunehmend. Bisher wurden diese Prozesse meist getrennt voneinander betrachtet, doch sie wirken aufeinander ein und haben Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen sowie die Stabilität und Widerstandsfähigkeit der Erde.

„Wir brauchen einen Wechsel von einem linearen zu einem ganzheitlichen Ansatz in der Landwirtschaft, der anerkennt, dass ein Bauer nicht nur ein Produzent landwirtschaftlicher Erzeugnisse ist, sondern auch ein Manager eines agrarökologischen Systems, das uns eine Reihe öffentlicher Güter und Dienstleistungen zur Verfügung stellt (z.B. Wasser, Boden, Landschaft, Energie, Biodiversität und Freizeit).“

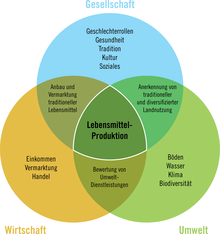

Multifunktionalität kennzeichnet eine Agrikultur, die Lebensmittel für die Verbraucher, Existenzgrundlage und Einkommen für die Erzeuger und eine Vielzahl von öffentlichen und privaten Gütern für die Bürger und ihre Umwelt samt funktionierenden Ökosystemen bereitstellt.

Insgesamt 30,8% aller in Deutschland vorkommenden Pflanzen sind laut der Roten Liste in ihrem Bestand gefährdet. Bei den Farn- und Blütenpflanzen sind es 27,5%. Für den Rückgang der Hälfte der Rote-Liste-Arten sind Standortveränderungen durch Nährstoffeintrag die Hauptursache. Unter den auf landwirtschaftlichen Flächen in der Agrarlandschaft vorkommenden Wildarten sind besonders Ackerwildkräuter durch die Intensivierung der Landwirtschaft (Herbizideinsatz, Düngung) gefährdet.

Statt die biologische Vielfalt zu schützen droht die neue Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU die Artenvielfalt zu beeinträchtigen, so das Fazit einer im Fachmagazin „Science“ erschienenen Studie. Die Autoren fordern mehr Unterstützung für kleine, nachhaltig wirtschaftende Landwirtschaftsbetriebe aus dem Budget der 2. GAP-Säule und schlagen vor, auf ökologischen Vorrangflächen nur Kulturen und Bewirtschaftungsmethoden mit nachweislich positiven Effekten auf die Biodiversität zu fördern.

Mechanismen, die zu größerer Verantwortung mächtiger kommerzieller Akteure für Entwicklungs- und Nachhaltigkeitsziele führen sollten, waren lange recht schwach ausgeprägt. In den letzten Jahrzehnten allerdings haben öffentliche Aufklärungskampagnen, Aktionen von Aktionären und bessere Dokumentation und Veröffentlichung von schlechten Praktiken dazu geführt, dass ein gewisser Veränderungsdruck entstanden ist.

The OECD Declaration of the Agricultural Ministers Committee defines multifunctionality of agriculture as follows: “Beyond its primary function of producing food and fibre, agricultural activity can also shape the landscape, provide environmental benefits such as land conservation, the sustainable management of renewable natural resources and the preservation of biodiversity, and contribute to the socio-economic viability of many rural areas. Agriculture is multifunctional when it has one or several functions in addition to its primary role of producing food and fibre.“