Obwohl der Weltagrarbericht eindringlich vor jeder Hoffnung auf Patentrezepte warnt, lässt er dennoch keinen Zweifel daran, dass die Achtung fundamentaler Rechte von Frauen, v.a. auf dem Lande in Asien und Afrika, die mit Abstand effektivste Maßnahme zur nachhaltigen Überwindung von Hunger und Armut ist. Dies beginnt mit dem Grundrecht auf körperliche Selbst- bestimmung und der Entscheidung darüber, ob und wann Frauen heiraten und Kinder zur Welt bringen wollen. Das Recht, Lesen und Schreiben zu lernen sowie Land, Wasserrechte, Tiere und andere Produktionsmittel, gar ein eigenes Konto zu besitzen, entscheidet über die Chancen von Frauen, sich selbst und ihre Familien durchzubringen. Wo sich diese Chance bietet, ergreifen Frauen sie meist entschlossener und zielstrebiger als Männer. Wo sie zudem Möglichkeiten der Selbstorganisation und Zugang zu gesellschaftlichen Entscheidungen erlangen, profitiert die gesamte Gemeinschaft.

Gleichberechtigung – das beste Rezept gegen Hunger

Noch immer sind Frauen und Mädchen stärker als Männer von Armut, Hunger und Krankheit betroffen. In der Familie bleiben für sie oft der kleinere Teil zu knapper Rationen und auf dem Arbeitsmarkt buch- stäblich Hungerlöhne. Mütter leiden am meisten unter dem Mangel an ausgewogener Ernährung und medi- zinischer Versorgung. Die Verantwortung für das Über- leben der Kinder verlangt ihnen zusätzlichen Verzicht ab. In Afrika und weiten Teilen Asiens tragen Frauen auf dem Land die Hauptverantwortung für die Versorgung ihrer Familie und stellen den größten Teil kleinbäuerlicher Subsistenzarbeit. Weil offizielle Statistiken nicht entlohnte Arbeit, ob im Garten, auf dem Feld oder im Haushalt, praktisch nicht erfassen, geben sie generell nur unzureichend ihren wirklichen Arbeitsanteil wider. Frauen auf dem Lande in Afrika und Asien sind von dieser speziellen Form der Diskriminierung oft doppelt betroffen.

Feminisierung der Landwirtschaft

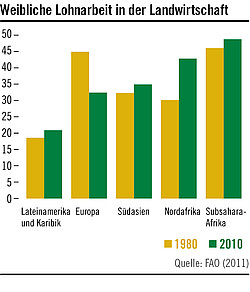

Die Zahl der von Frauen geführten Haushalte steigt infolge von Bürgerkriegen, AIDS und Abwanderung auf der Suche nach bezahlter Arbeit. Der Weltagrarbericht spricht von einer „Feminisierung der Landwirtschaft“, die tiefgreifende und weitreichende, positive wie negative, Auswirkungen habe.

Die Qualifizierung, Beratung und agrartechnische Ausbildung von Frauen müsse deshalb ein Schwerpunkt künftiger Entwicklung sein und mit dem Ausbau der Zahl von Agrarberaterinnen und -wissenschaftlerinnen beginnen.

Die Industrialisierung der Landwirtschaft fällt v.a. in klassisch männliche Kompetenzdomänen, wie den konkurrenzbewussten Einsatz von Maschinen, Chemie und Hochleistungssorten, die Produktion von Cash Crops und Großvieh für überregionale Märkte und das Eingehen der damit verbundenen wirtschaft- lichen Risiken. Häufig entwerten sie dabei traditionell weibliche Hoheitsgebiete und Kompetenzen. Diese liegen eher in einer kooperativen und umsichtigen, Risiken minimierenden Lebensmittelproduktion, -verarbeitung und -versorgung, in sozialer Selbsthilfe und Gesundheitsvorsorge. Häufig versorgen Frauen die Familie mit den nötigen Lebensmitteln aus eigenem diversifiziertem Anbau von Gemüse, Obst, Wurzelfrüchten und Kräutern aus Hausgärten und Kleintierwirtschaft. Männer drehen dagegen eher an jenen größeren Rädern, die Millionen von Kleinbauern in den vergangenen Jahrzehnten in den Ruin und die Slums der Städte, oder aber auch in den Selbstmord trieben. Solch holzschnittartige Charakterisierungen werden der vielschichtigen, regional, historisch und kulturell unterschiedlichen Beziehung der Geschlechter zwar nicht gerecht. Sie lassen aber Grundlinien einer Zukunft erkennen, in denen der Weltagrarbericht das vielleicht größte Innovationspotential zur Erreichung seiner Nachhaltigkeits- und Entwicklungsziele sieht.

Weibliche Innovation

Wo Frauen gleichberechtigte Trägerinnen einer zunächst auf örtliche Versorgung und Entwicklung ausgerichteten, kleinbäuerlichen Landwirtschaft und Regionalentwicklung werden, für die Export und Non-Food-Produktion zweitrangige Ergänzungs- möglichkeiten sind, steigen die Chancen zur Überwindung von Hunger und Verelendung überproportional. Die FAO schätzt, dass Frauen 43 Prozent der landwirtschaftlichen Arbeitskräfte in den Entwicklungsländern stellen. Ihr gleichberechtigter Zugang zu produktiven Ressourcen würde ihre Erträge unmittelbar um 20 bis 30 Prozent steigern. Ihre Bereitschaft und Fähigkeit, wachsende Selbstbestimmung und Qualifikation direkt zur Vermehrung gesellschaftlichen Wohlstandes samt seiner ökologischen Grundlagen einzusetzen, stellen Frauen in aller Welt eindrucksvoll unter Beweis.

Die klare Botschaft des Weltagrarberichts, dass Frauen den wesentlichen Unterschied machen werden, war schon 2008 nicht mehr neu. Sie fiel im Unterschied zu manch anderer Botschaft auf frucht- baren Boden. Weltbank, FAO, staatliche wie nicht- staatliche Entwicklungsorganisationen, aber auch eine wachsende Zahl von Regierungen und Institu- tionen haben sich heute Gender-Mainstreaming, die Verbesserung der Geschlechterverhältnisse, in all ihren Programme und Aktivitäten auf die Fahnen geschrieben. Auch wenn der Erfolg nicht selten eine Schnecke ist, so ist er doch in vielen Regionen der Welt nicht zu übersehen.

Fakten & Zahlen

Die globale Jagd nach Ackerland in Afrika beeinträchtigt den Zugang zu Land von Frauen und damit auch die Lebensmittelproduktion. Wenn Investoren um Ackerflächen werben, ist das Mitspracherecht der Frauen oft eingeschränkt. Verlieren sie das zum Anbau oder Sammeln von Nahrung genutzte Land, steht die Ernährungssicherheit der Familien auf dem Spiel.

Nur 5% aller landwirtschaftlichen Beratungsdienste kommen Bäuerinnen zugute laut einer FAO-Untersuchung in 97 Ländern. Weltweit sind nur 15% der landwirtschaftlichen Berater Frauen. Lediglich 10% der finanziellen Hilfen für Land- und Forstwirtschaft und Fischerei begünstigen Frauen.

Frauen stellen im Schnitt 43% der in der Landwirtschaft tätigen Arbeitskräfte in Entwicklungsländern. Wenn sie beim Zugang zu produktiven Ressourcen den Männern gleichgestellt wären, könnten sie die Erträge ihrer Höfe um 20-30% steigern.

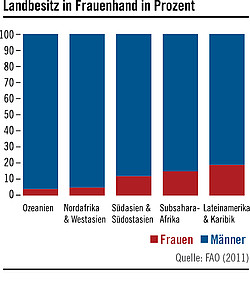

Aufgrund rechtlicher und kultureller Hürden bei Vererbung, Besitz und Nutzung von Land sind nur 20% der Landbesitzer weiblich. In Nordafrika und Westasien machen Frauen weniger als 5% der Besitzer von Ackerland aus, während es in subsaharischen Afrika 15% sind (dieser Durchschnittswert verschleiert Unterschiede zwischen einzelnen Ländern, von 5% in Mali zu über 30% in Botswana). In Lateinamerika gibt es die meisten Landbesitzerinnen mit über 25% in Chile, Ecuador und Panama.

Frauen sind für die ländliche Wirtschaft von grundlegender Bedeutung. Sie bauen Lebensmittel an, halten Geflügel und Kleinvieh und sind in Entwicklungsländern für 60 bis 80% der Nahrungs- mittelproduktion verantwortlich.

In einigen Regionen Afrikas südlich der Sahara bauen Frauen bis zu 120 verschiedene Pflanzenarten an – neben den Cash Crops, die eine Domäne der Männer darstellen.

Frauen verbringen im Subsaharischen Afrika jedes Jahr insgesamt 40 Milliarden Stunden damit, Wasser holen zu gehen. In Malawi widmen sie dieser Aufgabe acht mal so viel Zeit wie Männer. Über 9 Stunden pro Woche sind malawische Frauen damit beschäftigt, Wasser und Feuerholz zu holen.