Die globale Fleischproduktion hat sich in den letzten 55 Jahren mehr als vervierfacht von 84 Millionen Tonnen 1965 auf 340 Millionen in 2020. Der Weltagrarbericht ging davon aus, dass dieser Trend anhält, vor allem weil in den Schwellenländern ein Annäherung an die sogenannte western diet Nordamerikas und Europas mit ihren Burgern, Steaks und Schnitzeln erfolgen wird. Bis 2050 rechnet die FAO mit einer Steigerung der Fleischproduktion auf 455 Millionen Tonnen.

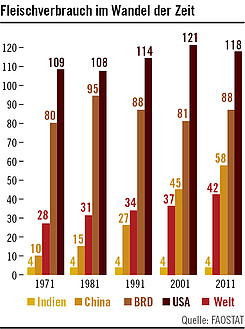

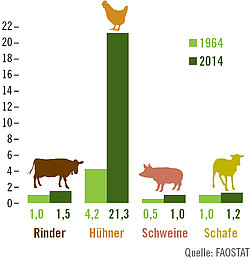

Derzeit verbraucht jeder Mensch im globalen Schnitt etwa 45 Kilo Fleisch pro Jahr. In Deutschland sind es etwas mehr als 81 Kilo Schlachtgewicht, von denen rund 55 Kilo tatsächlich verzehrt werden. Seit einigen Jahren nimmt der Verbrauch ab und die Zahl der Veganer und Vegetarier steigt stark an. Zudem verschiebt sich der Konsum immer mehr vom Rind aufs Huhn. Doch am meisten wird in Deutschland Schweinefleisch vertilgt – ebenso wie in China. Dort stieg der Fleischverbrauch pro Kopf seit 1965 um mehr als das Sechsfache. Da sich die Bevölkerung zugleich auf 1,4 Milliarden verdoppelte, nahm die globale Nachfrage nach Fleisch und Futtermitteln enorm zu.

Direkt auf den Teller oder erst in den Trog?

Fleisch, Milch und Eier über den Umweg von Futter- mitteln aus Getreide und Ölsaaten vom Acker herzu-stellen führt zu einem gewaltigen Kalorienverlust. Die Umwandlungsrate von pflanzlichen in tierische Kalorien schwankt im Idealfall zwischen 2:1 bei Geflügel, 3:1 bei Schweinen, Zuchtfischen, Milch und Eiern und 7:1 bei Rindern. Rinder und Schafe fressen von Haus aus Gras. Mehr als zwei Drittel der weltweiten Agrarfläche ist Weideland. Wo Tiere Gras und Pflanzen fressen, die sich zur direkten menschlichen Ernährung nicht eignen, sind sie keine Nahrungsmittelkonkurrenz, sondern erhöhen das Lebensmittelangebot und leisten wichtige Beiträge zur Produktion: Sie liefern Dünger, tragen zur Bodenbearbeitung bei, arbeiten als Zug- und Transporttiere, verwerten Abfall und steigern die Ertrags- und Ernährungssicherheit der Besitzer.

Ein Großteil des heute genutzten Weidelandes eignet sich gerade in Trockengebieten zu keiner anderen landwirtschaftlichen Nutzung als extensiver Weidehaltung. Seine Produktionskapazität lässt sich aber nicht mehr wesentlich steigern. In einigen Regionen ist die Übernutzung von Weideflächen – auch durch traditionelle Tierhaltung – ein ernstes Problem. Auch Hühner, Schweine und andere Kleintiere, die traditionell gehalten werden, um Abfälle und Nebenprodukte zu verwerten, Würmer zu picken oder Eicheln zu fressen, ergänzen die Produktion und optimieren die Verwertung.

Die allermeisten Tiere werden heute allerdings in immer größeren Anlagen vor allem mit Kraftfutter aus Soja, Raps, Mais, Weizen und anderem Getreide von Ackerflächen gefüttert, die der direkten Lebensmittel- produktion verloren gehen. Besonders problematisch wird dies, wo die Nahrungsmittelkonkurrenz in andere Länder oder Regionen „ausgelagert“ wird. Die Europäische Union etwa importiert mehr als 70% der Eiweißpflanzen für ihr Tierfutter, vor allem Sojabohnen und Sojaschrot aus Brasilien, Argentinien, Paraguay und den USA. Die dort dafür benötigte Fläche entspricht über 20 Prozent der gesamten Ackerfläche der EU. Für den Anbau werden Urwälder abgeholzt und riesige Weidegebiete in Äcker verwandelt. Eine Katastrophe für die globale Artenvielfalt und den Klimaschutz; aber auch ein Raubbau an Bodenfruchtbarkeit durch die Monokulturen.

In Europa ist der Anbau von Soja oder heimischen Eiweißpflanzen – z. B. Ackerbohnen, Futtererbsen oder Lupinen – seit Jahrzehnten nicht mehr konkurrenz- fähig. Dabei können diese Leguminosen in Symbiose mit Bakterien an ihren Wurzeln selbst Stickstoff aus der Luft fixieren und so mineralische oder tierische Düngung ersetzen. Leguminosen wären deshalb ein wesentlicher Beitrag zu Klimaschutz und Bodenfrucht- barkeit. Darüber sind sich die EU-Agrarminister und das EU-Parlament zwar einig. Dennoch konnten sie sich bei der letzten Agrarreform nicht dazu durchrin- gen, den Anbau von Leguminosen als Bestandteil einer Mindestfruchtfolge zu verlangen, sondern eröffnen im Rahmen des sogenannten Greenings Landwirten die Möglichkeit, Leguminosen auf 5% des Ackers anzubauen, um damit eine vorgeschriebene „ökologische Vorrangfläche“ zu vermeiden.

Klimakiller Nummer Eins

Zur industriellen, nicht mehr an Weiden gebundenen Herstellung von Fleisch, Milch und Eiern wird ein Vielfaches der Kalorien zunächst in Form von Getreide und Ölfrüchten in besonders energieintensiven Mono- kulturen angebaut. Weil die Tiere zudem die gefähr- lichen Klimagase Methan (Wiederkäuer) und Ammoniak aus Gülle und Mist emittieren, ist die industrielle Tierhaltung der mit Abstand größte Beitrag der Landwirtschaft zum Klimawandel. Einige Klimawirkungen der Fleisch‑ und Milchproduktion können durch Optimierung der Futterzusammen- setzung gelindert werden und zusätzliche Futter- quellen (z.B. Abfälle, Fischerei-Beifang) die Effizienz ebenso steigern wie die sinnvollere Verteilung der Produk- tionsstätten, die Transportwege verkürzt und tierische Dünger dort einsetzbar macht, wo Nährstoffe dem Boden entzogen wurden.

Renaissance des Sonntagsbratens?

Auch wenn der Weltagrarbericht zum Konsumver- halten keine Empfehlung abgibt, lassen seine Ergebnisse nur einen Schluss zu: Die Reduzierung des Verbrauchs von Fleisch und anderen tierischen Produkten in Industriestaaten und ihre Begrenzung in den Schwellenländern ist der dringendste und effektivste Schritt zur Sicherung der Ernährung, der natürlichen Ressourcen und des Klimas. Wie radikal wäre angesichts der fatalen Folgen des Fleisch- konsums eine Rückkehr zum Sonntagsbraten unserer Großeltern? Dies täte übrigens nicht nur unserer Gesundheit, der Lebensmittelsicherheit und der Umwelt gut. Der respektvollere Umgang mit Nutz- tieren, der in einem grotesken Gegensatz zu unserem Verhältnis zu Haustieren steht, wäre dem Wohl- ergehen der Tiere zuträglich, aber auch unserer eigenen Selbstachtung. Wir müssten beim Griff ins Kühlregal nicht mehr unerträgliche Zustände in modernen Fleischfabriken verdrängen, nicht die Ver- nichtung von Wäldern, Tier und Pflanzenarten, nicht die Aufheizung des Klimas und auch nicht den mit dem Fleischwahn einhergehenden Ruin gewachsener ländlicher Räume und bäuerlicher Existenzen.

Zahlen & Fakten

2021 wurden weltweit etwa 355,7 Millionen Tonnen Fleisch produziert. Für 2022 prognostiziert die FAO einen Anstieg der Fleischproduktion auf 360 Millionen Tonnen. Im globalen Schnitt standen 2021 pro Person 44,7 Kilogramm Fleisch im Jahr zur Verfügung.

Zwischen 2000 und 2014 nahm die weltweite Fleischproduktion um 39% zu, während die Milcherzeugung um 38% stieg. Die FAO schätzt, dass die Fleischproduktion bis 2030 um 19% gegenüber dem Zeitraum 2015-2017 ansteigen wird. Bei der globalen Milchproduktion rechnet sie mit einer Steigerung um 33% im selben Zeitraum.

2022 wurden in Deutschland 7 Millionen Tonnen Fleisch erzeugt – ein Rückgang um 13,9% im Vergleich zu fast 8,2 Millionen Tonnen im Jahr 2017. 2022 wurden 47 Millionen Schweine, 3 Millionen Rinder und 701,4 Millionen Hühner, Puten und Enten geschlachtet. Produziert wurden insgesamt 4,5 Millionen Tonnen Schweinefleisch, 1,5 Millionen Tonnen Geflügel- und 984.600 Tonnen Rindfleisch.

Der Fleischverbrauch betrug 2021 in Deutschland statistisch 81,7 Kilogramm pro Kopf (2018: 88,6 kg). Die tatsächlich konsumierte Fleischmenge (nach Abzug von Knochen, Fetten u.ä.) lag bei 55 Kilogramm Fleisch pro Kopf, ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu 60,1 Kilo in 2018. 4,42 Millionen Tonnen Fleisch wurden exportiert und 2,99 Millionen Tonnen importiert. 2021 wurde 21% mehr Fleisch produziert als verbraucht – bei Schweinefleisch betrug der Selbstversorgungsgrad sogar 32,4%.

Dem Institut für Demoskopie Allensbach zufolge leben in Deutschland 6,31 Millionen Vegetarier oder Leute, die weitgehend auf Fleisch verzichten – etwa 9% der Bevölkerung. Zudem sollen 960.000 Deutsche Veganer sein beziehungsweise weitgehend auf tierische Produkte verzichten.

Die Viehhaltung beansprucht einen enormen Anteil der weltweiten Landfläche. Weideland und für den Futtermittelanbau genutztes Ackerland machen fast 80% der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus. Ein Drittel des globalen Ackerlandes wird für den Anbau von Futtermitteln genutzt, während 26% der eisfreien Erdoberfläche Weideflächen sind.

Die Viehwirtschaft und ihre Lieferketten sind jährlich für den Ausstoß von 7,1 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent verantwortlich. Das sind 14,5% der vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen. Hauptquellen sind durch die Verdauung von Wiederkäuern entstehende Emissionen, Gülle, die Futtermittelproduktion und Landnutzungsänderungen. Etwa zwei Drittel der Emissionen entfallen auf die Rinderhaltung (Rindfleisch, Milch), vor allem aufgrund des Ausstoßes von Methan.

Die fünf größten Milch- und Fleischkonzerne (JBS, Cargill, Tyson, Dairy Farmers of America und die Fonterra Group) stießen 2016 gemeinsam 578 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente (MtCO2e) aus. Das ist mehr als alle Emissionen Großbritanniens (507 MtCO2e in 2015) oder Frankreichs (464 MtCO2e) und übertrifft Ölriesen wie Exxon (577 MtCO2e in 2015) oder Shell (508 MtCO2e). Die 20 größten Fleisch- und Milchkonzerne verursachten 2016 mit 932 MtCO2e mehr Emissionen als Deutschland.

Der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik der Bundesregierung kritisiert, dass „die derzeitigen Haltungsbedingungen eines Großteils der Nutztiere vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Wandels und neuer wissenschaftlicher Bewertungsansätze nicht zukunftsfähig sind.“ Die Tiere brauchen mehr Platz und auf Amputationen von Schnäbeln und Schwänzen muss verzichtet werden.

Würden Männer in Deutschland ihre Essgewohnheiten an die der Frauen anpassen (weniger Fleisch, dafür mehr Obst und Gemüse), könnte eine Fläche von ca. 15.000 km² im In- und Ausland freiwerden und ca. 15 Millionen Tonnen Treibhausgase und 60.000 Tonnen Ammoniak weniger emittiert werden.

In der Intensivtierhaltung bleibt der Einsatz von Antibiotika eher die Regel als die Ausnahme: 2013 erhielten 9 von 10 Mast- und Zuchtdurchgängen in der Putenhaltung in Nordrhein-Westfalen Antibiotika, u.a. die für Menschen wichtigen Reserveantibiotika Colistin und Enrofloxacin.

Die Produktion von Rindfleisch in den USA verbraucht 28 Mal mehr Land, die elffache Wassermenge und sechs Mal mehr Stickstoffdünger als die Herstellung von Milch, Eier, Geflügel-, Schweinefleisch im Mittel. Zudem verursacht Rindfleisch die fünffache Menge an Treibhausgasemissionen.

Weidende Rinder beeinflussen die Artenvielfalt des Grünlandes maßgeblich wie ein Langzeitexperiment der Uni Göttingen nachweisen. Weidetiere erzeugen bestimmte Muster der Vegetationsstruktur, die den Lebensraum von vielen Insektenarten wie Heuschrecken und Schmetterlingen prägen.

Zur Produktion einer tierischen Kalorie werden je nach Tierart fünf bis dreißig pflanzliche Kalorien verfüttert. Für eine Kalorie aus Rindfleisch benötigt man 10 Kalorien aus Getreide – 90 Prozent der Nahrungsenergie bleiben also auf der Strecke.

Nach einer Berechnung des UN-Umweltprogramms könnten die Kalorien, die bei der Umwandlung von pflanzlichen in tierische Lebensmittel verloren gehen, theoretisch 3,5 Milliarden Menschen ernähren.