Eine Handvoll Ackerboden enthält mehr Organismen als Menschen auf diesem Planeten leben. Die dünne Erdkrume, in und auf der sich das Landleben unseres Planeten abspielt, ist das Produkt jahrhundertelanger, permanenter Zersetzungs-, Umwandlungs- und Aufbauprozesse unzähliger, größtenteils sehr kleiner Lebewesen, von denen uns bis heute nur ein Bruchteil bekannt sind. Dass gesunder Boden, seine langfristige Fruchtbarkeit, Widerstands- und Regenerationsfähigkeit eine sehr empfindliche Grundlage aller Landwirtschaft ist, haben menschliche Zivilisationen seit dem Übergang zum Ackerbau immer wieder schmerzhaft erfahren.

Fehler bei seiner Bewirtschaftung und Pflege machten sich oft zu spät bemerkbar, um die Folgen noch abwenden zu können. Manche bewährten Methoden – etwa die Brandrodung, mit der traditionell Waldflächen für begrenzte Zeit in Äcker verwandelt und dabei Nähr- stoffe in den Boden eingearbeitet wurden, oder mehr- jährige Brache zur Erholung des Bodens – sind dem heutigen Bedarf einer wachsenden Bevölkerung an fruchtbaren Flächen nicht mehr angemessen. Tropische Böden, bei denen der größte Teil der organischen Substanz auf und über der Oberfläche auf einer besonders dünnen Bodenkrume lebt, sowie die ältesten Böden der Welt in den subtropischen, trockenen Ebenen Afrikas, gehören zu den empfindlichsten Ackerflächen. Dagegen sind die hiesigen, tiefgründigeren und humusreicheren Böden widerstandsfähiger und belastbarer.

Aufbau, Erhalt und Pflege der Fruchtbarkeit der welt- weit höchst unterschiedlichen Bodentypen unter diversen klimatischen Bedingungen gehören zu den komplexesten Aufgaben der Landwirtschaft. Dreh- und Angelpunkt ist meist der Humusgehalt des Bodens. Nur bei ausreichendem Anteil dieser abgestorbenen organischen Substanz ist die Vielzahl der erforder- lichen Nährstoffe so verfügbar, dass sie im Wasser gelöst und von den Pflanzen aufgenommen werden kann. An der Bodengare, dem optimalen Zustand zur Bepflanzung, haben Generationen von Landwirten und Bodenkundlern der verschiedenen Kulturen geforscht und getüftelt. Tierische und menschliche Exkremente, stickstofffixierende Leguminosen, Mulchtechniken, Kompost und geeignete Fruchtfolgen spielen dabei eine ebenso wichtige Rolle wie Aufbereitung und Schutz der Bodenstruktur, Durchwurzelung, Belüftung, Schatten, Wasseraufnahme und -speicherung, Windschutz, Vermeidung von Abschwemmung, Terrassierung und vor allen Dingen die Vielzahl der Bodenbewohner von Würmern, Springschwänzen und Asseln bis zur richtigen Mischung von Bodenbakterien und Pilzen.

Die hohe Kunst der jeweils optimalen Bodenpflege und -nutzung litt in den vergangenen hundert Jahren zunehmend darunter, dass scheinbar unerschöpfliche Mengen einfach anwendbarer, synthetischer Mineraldünger das mühsame und komplexe Geschäft des langfristigen Erhalts und Aufbaus der Bodenfruchtbarkeit ersetzten. Nach dem Haber-Bosch-Verfahren zur industriellen Produktion von Ammoniak werden jährlich über 100 Millionen Tonnen synthetischer Stickstoffdünger hergestellt.

Weil das Verfahren der beiden deutschen Chemiker mit hohen Temperaturen und sehr großem Druck arbeitet, erfordert es enorme Mengen an Energie und koppelt so die Landwirtschaft im Allgemeinen und die Bodenfruchtbarkeit im Besonderen an den Ölpreis. Der dadurch ermöglichte Nährstoffschub, ohne den die Vervielfachung der Agrarproduktion der letzten Jahrzehnte und die heutige Überproduktion undenkbar wären, hat auf die damit bearbeiteten Böden die fatale Wirkung einer klassischen Droge: Die natürliche Fruchtbarkeit, insbesondere der Humusaufbau, wird behindert, die Böden ermüden rascher, versauern und brauchen entsprechend höhere Dosen von Mineraldünger. Landwirte werden andererseits dazu verführt bzw. wirtschaftlich gezwungen, auf aufwändigere, wissens- und arbeitsintensivere Formen des Erhalts der Bodenfruchtbarkeit zu verzichten. Die Spezialisierung auf wenige Pflanzen, der Verzicht auf Tierhaltung und Monokulturen wären ohne industriellen Mineraldünger unmöglich.

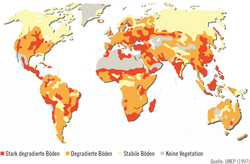

Der Weltagrarbericht plädiert für eine intensive Renaissance bodenkundlichen Wissens in der industriellen wie kleinbäuerlichen Landwirtschaft und Agrarforschung und fordert einen Verzicht auf alle Formen der Missachtung des fundamentalen Wertes fruchtbarer Böden. Dazu gehören neben der Überdüngung, auch die Übernutzung dafür ungeeigneter Böden, der Verzicht auf notwendigen Schutz vor Wasser- und Winderosion, etwa durch Baum- und Heckenbestände, aber auch die Versiegelung wertvoller Flächen im Umkreis der Städte in Industrieregionen (in Deutschland allein 70 Hektar pro Tag) sowie die Verdichtung durch schweres Gerät oder unnötige und zu tiefe Bearbeitung mit dem Pflug.

Fakten & Zahlen

Mehr als 24 Milliarden Tonnen Boden gehen weltweit jedes Jahr durch Erosion verloren – das sind jährlich mehr als 3 Tonnen Boden je Erdbewohner!

Etwa 970 Millionen Tonnen fruchtbarer Boden gehen in der Europäischen Union jedes Jahr durch Wassererosion verloren – genug Erde, um die gesamte Stadt Berlin einen Meter anzuheben.

Die Kosten der Bodendegradation belaufen sich weltweit auf 6,3 bis 10,6 Billionen US-Dollar jährlich – etwa 10 bis 17% der Weltwirtschaftsleistung. Denn die Bodenzerstörung verursacht Verluste an Ökosystemleistungen durch Landressourcen, z.B. für die Lebensmittelproduktion, Nährstoffkreisläufe und Wasserfiltration oder für das Klima aufgrund der Bedeutung von Böden als Kohlenstoffsenke.

Etwas weniger als 10% des Ackerlandes der Erde liegen in China, doch die Volksrepublik verwendet etwa ein Drittel des Kunstdüngers weltweit. Chinas Getreideproduktion hat sich zwischen 1980 und 2008 um das 1,5-fache vergrößert. Während sich die Ackerlandfläche dabei stetig verringert hat, verdreifachte sich der Düngemitteleinsatz.

Während der letzten 60 Jahre hat sich die Siedlungs- und Verkehrsfläche in Deutschland mehr als verdoppelt. Im Jahr 2014 wurde täglich eine Fläche von 69 Hektar neu ausgewiesen – meist zulasten der Landwirtschaft und fruchtbarer Böden. Das entspricht etwa der Größe von 100 Fußballfeldern. Das Ziel der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie, bis 2020 die Neuinanspruchnahme von Flächen für Siedlungen und Verkehr auf 30 Hektar pro Tag zu verringern, rückt in weite Ferne.

Etwa 98% des Kalorienverbrauchs in Afrika stammt von lokalen Böden. Diese speichern ca. 200 Gigatonnen organischen Kohlenstoff – 2,5-mal so viel, wie die Pflanzen des Kontinents enthalten.