Erdöl durch nachwachsende Rohstoffe zu ersetzen, erschien im letzten Jahrzehnt vielen Regierungen als grüner Königsweg, um die Abhängigkeit von fossiler Energie und den Ausstoß von Klimagasen zu reduzieren und gleichzeitig der Landwirtschaft neue Absatzmärkte zu erschließen. Der Weltagrarbericht gehörte zu den ersten entschiedenen Warnern vor einem Irrweg, gegen den nun praktisch alle internatio- nalen Institutionen wegen der Auswirkungen auf die Lebensmittelpreise und der Konkurrenz um Land und Wasser große Bedenken haben. Selbst positive Aus- wirkungen auf das Klima sind heute höchst umstritten.

Staatliche Beimischungsvorgaben und Subventionen für die Verarbeitung von Mais, Raps und anderen Ackerfrüchten zu Treibstoff haben in der EU und den USA einen regelrechten Boom ausgelöst. Für Brasi- lien, Malaysia und Indonesien wurden Zuckerrohr und Palmöl als „Biosprit”-Rohstoffe zu vielversprechenden Exportgütern. Auch Sojaöl dient zunehmend zur Produktion von Biodiesel. Afrikas ungenutzte Agrarflä- chen gelten manchen Zukunftsstrategen als gelobtes Land für die Produktion nachwachsender Treibstoffe. Seit der Explosion der Lebensmittelpreise 2008, bei der dieser Agrarsprit-Boom eine wesentliche Rolle spielte, ist eine weltweite Ernüchterung eingetreten. 2011 richteten Weltbank, Weltwährungsfond, OECD, FAO und alle damit befassten UN-Institutionen einen Appell an die G20-Staaten, namentlich die USA und EU, alle Gesetze zu streichen, die die Produktion oder Verwendung von Biokraftstoff subventionieren oder vorschreiben. Stattdessen sollten sie andere Alter- nativen zur Emissionsminderung forcieren und sich auf Energieeffizienz konzentrieren, auch in der Landwirtschaft. Die Staatschefs der G20 einigten sich aufgrund verschiedener Interessen nicht auf eine gemeinsame Linie im Streit um Tank oder Teller.

Der investitionsintensive Agrarenergie-Boom bringt einigen Großunternehmen hohe Gewinne und heizt den Konzentrationsprozess unter amerikanischen und europäischen Landwirten weiter an. Den durch die neue, schier unstillbare Nachfrage nach Agrarenergie verursachten Preisanstieg bei Getreide, Zucker und Ölsaaten in den vergangenen Jahren spüren freilich alle Landwirte auf dem Markt. Angesichts einer massiven Agrarsprit-Lobby unternahmen bis 2013 weder die EU noch die USA überzeugende Schritte. Allerdings liegen hier wie dort Gesetzentwürfe auf dem Tisch, die die ursprünglich enormen Zielvorgaben für Agrarsprit und -energie etwas reduzieren sollen.

In den USA, die 38% ihrer Maisernte in Ethanol und 23% des Sojaöls in Diesel verwandeln, stellen neue Gas- und Ölquellen aus Fracking sowie Steuerspar- zwänge die bisher üppigen Subventionen infrage. Die EU deckelte 2015 den Anteil der Biokraftstoffe der ersten Generation: Im Jahr 2020 dürfen von den 10% erneuerbarer Energien im Verkehrssektor maximal 7% aus Biokraftstoffen vom Acker stammen.

Der Weltagrarbericht stellt fest, dass der stets ange- führte positive Klimaeffekt von Agrarsprit umstritten ist. Seine Verbrennung setzt zwar nur so viel CO2 frei, wie zuvor von den Pflanzen absorbiert wurde. Doch der Energieaufwand für Anbau und Aufbereitung und die enormen CO2-Emissionen durch Abholzung zur direkten oder indirekten Erschließung von Energie- und Spritanbauflächen reduzieren den Effekt im Ver- gleich zu Erdöl und können ihn, je nach Pflanzenart und Anbaustandort, sogar ins Negative kippen. Um auch nur 20% des weltweiten Ölverbrauchs zu decken, wären zwei Drittel der Weltackerfläche nötig.

Fraglicher Klimaschutz

In jedem Fall steht die Produktion von Agrarsprit in direkter Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion um begrenzte Anbauflächen und Wasser und fördert industrielle Monokulturen mit ihren negativen Folgen für die ländliche Struktur und Beschäftigung sowie die Umwelt. Der Bericht warnt vor allem vor einer Expansion des Anbaus in ökologisch wertvolle Naturgebiete und der zusätzlichen Bedrohung der Artenvielfalt. Technische Realisierbarkeit und Effizienz der sogenannten 2. Generation von Agrarsprit, die Algen oder Zellulose von Bäumen, Sträuchern, Stroh und Gräsern nutzen soll, bewertet der Bericht vorsichtig. Das Problem der Konkurrenz um Boden und Wasser werde fortbestehen.

Dezentrale Energiegewinnung

Agrarsprit ist allerdings nur ein kleiner, wenn auch besonders dynamischer Teil der Bioenergieproduk- tion. Rund drei Milliarden Menschen nutzen Holz zum Kochen und Heizen. Viele traditionelle Formen der Verbrennung von Holz und Holzkohle, von Ernteresten und Dung sind energetisch ineffektiv, klimaschädlich, entziehen dem Boden organische Masse und sind oft gesundheitsschädlich. In manchen Regionen, gerade in Afrika, bedroht die Übernutzung für Feuerholz den ohnehin geringen Baumbestand und verschleißt Arbeitszeit, die anderweitig besser genutzt werden könnte. Der Weltagrarbericht sieht daher in der Opti- mierung der traditionellen Nutzung von Bioenergie, vor allem aber in der Erschließung neuer Energie-quellen, z.B. Solarkochern für arme ländliche Gemeinden, eine wesentliche Zukunftsaufgabe.

Neben Solar- und Windanlagen sind auch dezentrale Biogasanlagen für die Stromproduktion sowie Klein-anlagen zur Dieselproduktion trotz mancher Kinder- krankheiten in ländlichen Gemeinden weltweit auf dem Vormarsch. Solange diese in den örtlichen Anbau von Lebensmitteln integriert sind, sollten sie nicht in einen Topf geworfen werden mit dem ausschließ- lichen und großflächigen Anbau von Energiepflanzen für industrielle Großanlagen, die in Konkurrenz zu Lebensmitteln und kleinbäuerlichen Existenzen Treibstoff und Energie für den Weltmarkt produzieren.

Fakten & Zahlen

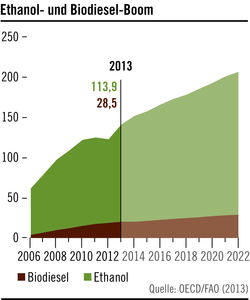

Der Anbau von Agrospritpflanzen weitet sich immer stärker aus: Seit dem Jahr 2006 stieg die weltweite Produktion von Agrodiesel von 7 Milliarden Liter auf geschätzte 37,3 Milliarden Liter in 2017, die Herstellung von Ethanol erhöhte sich im gleichen Zeitraum von 55,3 auf 123,6 Milliarden Liter. OECD und FAO prognostizieren für das Jahr 2026 einen leichten Anstieg der Produktion auf 40,4 Milliarden Liter Biodiesel und 136,6 Milliarden Liter Ethanol.

Der Anteil der US-Maisernte, der zur Ethanolproduktion verwendet wird, stieg von 5,9 Prozent im Jahr 2000 auf 37,1 Prozent im Jahr 2015.

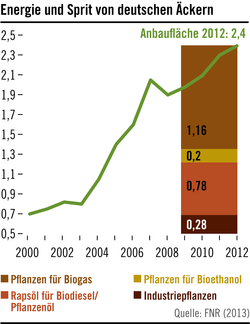

Die Anbaufläche für nachwachsende Rohstoffe in Deutschland stieg von 1 Million Hektar in 2004 auf 2,45 Millionen Hektar in 2018 – ein Fünftel der Ackerfläche. Davon entfielen 1,35 Millionen Hektar auf den Anbau von Pflanzen für die Biogasproduktion, auf 560.000 Hektar wurde Raps für die Biodiesel- oder Pflanzenölproduktion angebaut und auf 246.000 Hektar Pflanzen für die Bioethanolherstellung.

Bei Kauf oder Pacht von großen Anbauflächen in Entwicklungs- und Schwellenländern spielt die Biokraftstoffproduktion eine bedeutende Rolle. Etwa 23% der in der Land Matrix-Datenbank gelisteten Landgeschäfte haben den Anbau von Pflanzen zur Gewinnung von Biokraftstoffen zum Ziel.

Die EU-Beimischungsquote für Agrartreibstoffe führt zu Vertreibungen und Hunger in Afrika. Der Zusammenhang zwischen Land Grabbing und Agrartreibstoffen ist gewaltig: 66 Prozent aller großflächigen Landnahmen in Afrika werden getätigt, um Agrartreibstoffe zu produzieren.

Der Abfluss von Nahrungsmitteln zur Produktion von Biokraftstoffen hat die Nahrungsmittelpreise von 2002 bis 2007 um rund 30% erhöht. Die größten Auswirkungen waren bei den Maispreisen zu verzeichnen, für deren Steigerung Agrartreibstoffe nach Schätzungen zu 39% verantwortlich sind.

Für die Produktion von 50 Litern Bioethanol benötigt man 232 Kilo Mais. Davon kann ein Kind in Sambia oder Mexiko ein Jahr lang leben.

Biomasse stellt im Subsaharischen Afrika 60% der Primärenergie. Fast 90% der Bevölkerung nutzt Biomasse zum Kochen und Heizen.