Dem Wissen geht es wie der Welternährung: „Geistige Unterernährung” und „wissenschaftliche Überfettung” wohnen in der modernen Wissensge- sellschaft zwischen Google und Aberglauben oft Tür an Tür und sind höchst ungerecht und ineffizient über den Globus verteilt. Einem Übermaß an Daten, Informationen und Spezialisten, die den Blick aufs Wesentliche eher verstellen, steht bitterer Mangel gegenüber. Es fehlt an Allgemeinwissen und landwirtschaftlicher Ausbildung, an Beraterinnen und Landwirtschaftsschulen, an Wissenschaftlern, die sich den Problemen vor Ort widmen und an Kompe- tenz, das verfügbare Wissen verschiedener Bereiche ergebnisorientiert zusammenzubringen und da einzusetzen, wo es gebraucht wird.

Weil landwirtschaftliches Wissen, Forschung und Technologie (AKST: Agricultural Knowledge, Science and Technology) sein zentraler Gegenstand ist, arbeitet der Weltagrarbericht ausführlich die Geschichte der Errungenschaften und Fehlschläge, der Rollen und des Selbstverständnisses der landwirtschaftlichen Wissensgemeinde auf. Dabei gehen die Autorinnen und Autoren mit dem eigenen Gewerbe bemerkenswert ehrlich und kritisch um. Sie beschreiben neben dem Fortschritt auch die Schäden, die durch Wissenschaft und Forschung in der Vergangenheit angerichtet wurden, sowie die Verantwortung, die die wissenschaftliche Gemeinde selbst dafür trägt.

Technologie-Transfer oder gemeinschaftliche Innovation?

Ohne bahnbrechende wissenschaftliche Durchbrüche wären die Steigerungen der landwirtschaftlichen Produktion der letzten 50 Jahre undenkbar gewesen. Das klassische Modell dieses wissenschaftlichen Fortschritts ist der Technologie-Transfer (Transfer of Technology, ToT): Wissenschaftliche Institutionen definieren Probleme und entwickeln hierfür technische Lösungen. Diese werden dann über Berater den Bauern vor Ort als ausführenden Organen vermittelt. So wurde die „Grüne Revolution” vor allem durch öffentliche internationale und nationale Forschungs- zentren und Institutionen umgesetzt; aber auch die Produktivitätssteigerungen in kapitalistischen wie sozialistischen Industriestaaten.

Von Unternehmen, die mehr und mehr die Rolle staatlicher Beratung übernehmen, wurde dieses hierarchische Modell verfeinert und fortentwickelt. Es ist bis heute „Stand der Technik” und Grundlage der „landwirtschaftliche Tretmühle”, die unter marktwirtschaftlichen Bedingungen eine „autonome Verbreitung“ erfolgreicher Technologien gewährleisten soll. ToT konzentriert sich auf die Steigerung der Produktivität und misst seinen Erfolg an der rate of return, dem wirtschaftlichen Ertrag pro investiertem Forschungs-Dollar. Ökologische, gesundheitliche, soziale und andere nicht unmittelbar marktwirtschaftlich in Geld zu messende Erfolge und Kosten entgehen dieser Bewertung.

Dagegen wurden seit den 70er Jahren sogenannte partizipatorische Konzepte entwickelt, die bei der Definition der Probleme das jeweilige Interesse und Wissen von Landwirten, Gemeinden, Institutionen, NGOs und Wissenschaftlern verschiedener Diszipli- nen einbeziehen und sie an der Lösung aktiv betei- ligen. Das ist aufwändiger, erzielt jedoch oft nachhal- tigere Erfolge, weil alle Beteiligten voneinander, miteinander und aus gemeinsam gemachten Fehlern lernen und dabei ihre Ziele und Methoden den realen Problemen und Gegebenheiten anpassen.

Diese Modelle gemeinschaftlicher Innovation können enorme Kräfte und eine Dynamik freisetzen, die weit über das ursprüngliche Ziel hinausgeht. Dass sie sich dennoch nur begrenzt durchgesetzt haben, erklärt der Weltagrarbericht mit mangelndem wirtschaftlichem Interesse an langfristigen Verbesserungen von Gemeingütern und allgemeinem Wohlstand. Nachhal- tige Lösungen führen – etwa beim Absatz von Agrar- chemie, Maschinen und Einsatz von Energie – oft gar zu geringerem Umsatz. Widerstand gegen solche Gemeinschaftsinnovation kommt aber auch aus der Wissenschaft selbst. Denn sie stellt deren traditio- nelle Autorität als universelle, wertfreie und einzig objektive Methode zur Beschreibung der Wahrheit infrage. Ob sie Gralshüter unbestreitbarer Gewiss- heiten sind oder „nur” einen Beitrag zu einem vielschichtigeren Bild der Wirklichkeit und ihrer Verbesserung leisten, verändert die gesellschaftliche Rolle von Wissenschaftlern grundlegend.

Privatisierung von Wissen

Verstärkt werden solch unterschiedliche Sichtweisen bei zunehmender Privatisierung der Agrarwissenschaften, die auch die öffentliche Forschung erfasst und Wissen mehr und mehr als Privateigentum statt Gemeingut versteht. Diese fatale Dynamik ist sowohl bei der Technologie- und Produktentwick- lung von Unternehmen zu beobachten als auch auf dem umkämpften Markt privater und öffentlicher Forschungsmittel. Wissenschaftler und ihre Institute konkurrieren auf diesem Markt um „Exzellenz“ mit Publikationen sowie immer aufwän- digeren PR-Maßnahmen. Die Versuchung steigt, mehr zu versprechen als vertretbar ist. Reale, aber auch weniger reale Probleme werden zum Verkaufsargument von Technologien.

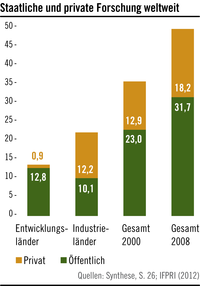

Diese kommerzielle Wissenschaftskommunikation beeinflusst immer gezielter und geschickter auch die öffentliche und politische Wahrnehmung. In den Industriestaaten zieht sich die öffentliche Hand mehr und mehr aus der Organisation und Finanzierung von Agrarforschung zurück. Großinvestitionen in

Hightechbereiche, die als strategische Zukunftstechnologien und Konkurrenzfelder gelten, steht die Verödung klassischer Agrarausbildung und -forschung gegenüber. Stattdessen bietet die Agrarindustrie einer sinkenden Zahl spezialisierter Landwirte standardisierte Technologiepakete für immer weniger Arten von Feldfrüchten und industrielle Formen der Hochleistungs-Tierhaltung an.

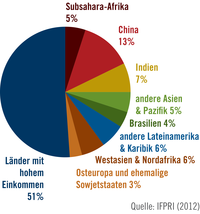

Dem steht eine massive Ausweitung öffentlicher Forschung, Lehre und Ausbildung in wenigen Schwellenländern Asiens und Lateinamerikas gegenüber. In den meisten armen Agrarländern stagnierten öffentliche Investitionen in landwirt- schaftliches Wissen, Forschung und Innovation dagegen seit den 80er Jahren. Die von der Weltbank verwalteten internationalen Agrarforschungszentren (CGIAR), deren Forschung und Züchtung einst die „Grüne Revolution“ begründete, verfügen über ein vergleichsweise bescheidenes Jahresbudget. Bilanz dieser Entwicklung: Dort, wo Wissenschaft und Forschung am dringendsten gebraucht würden, wird seit Jahrzehnten am wenigsten investiert. Kleinbäuerliche Landwirtschaft, deren Bedarf sich wesentlich von dem der industriellen Landwirtschaft unterscheidet, fristet in der Wahrnehmung der Wissenschaft ein Schattendasein.

Traditionelles und lokales Wissen

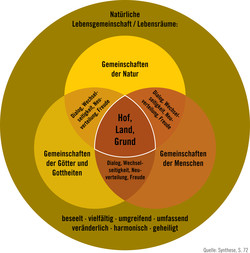

Alles Wissen, das nicht Ergebnis und Bestandteil moderner Wissenschaft ist, wird heute etwas hilflos oder auch herablassend als „traditionelles” oder „lokales” Wissen bezeichnet. In der Praxis ist es das wichtigste Handwerkszeug von Land- und Forst-wirten, Hirten und Fischern, von Gärtnern, Hausfrauen, Handwerkern und Heilern in aller Welt. Historisch gewachsen erfasst es auf seine eigene Art die jeweils vor Ort wichtigen Zusammenhänge, deren Komplexität monokausal denkende, spezialisierte Naturwissen- schaftler bis heute häufig überfordert. Dabei hat es durchaus Schwächen, wie „Bauernweisheiten” zum Wetter zumal in Zeiten des Klimawandels belegen. Der Weltagrarbericht nennt eine Vielzahl von Beispie- len wertvollen traditionellen Wissens, die aus dem Wahrnehmungsbereich „moderner” landwirtschaft- licher Forschung und Entwicklung herausfallen: von jahrhundertealten Formen nachhaltigen Wasser- und Bodenmanagements über biologische Schädlingskontrolle und gemeinschaftliche Saatgutentwicklung bis hin zu dem gewaltigen Wissens- und Erfahrungsschatz über die Vielfalt und den Nutzen von Saatgut, Wildpflanzen, Tieren und Mikroorganismen für gesunde Ernährung, Heilkunde und die Medizin.

Zwischen Vergessen und Biopiraterie

Die gleichberechtigte und praktische Verbindung von traditionellem und lokalem Wissen mit Erkenntnissen moderner Wissenschaft birgt gewaltige Chancen, aber auch Risiken. Viele Hüter traditionellen Wissens sind misstrauisch geworden, weil sie erleben, wie ihre Kenntnisse lediglich abgezogen oder gar durch Patentierung enteignet werden. Bisher fehlen wirksame internationale Vereinbarungen, die derartige Biopiraterie verhindern und gerechte Formen des Teilens von Nutzen durchsetzen. Modelle, lokales und traditionelles Wissen und die Rechte seiner Hüterinnen und Hüter fair und respektvoll in den internationalen Wissensmarkt einzubeziehen, werden mittlerweile zwar intensiv diskutiert, doch bisher nur selten praktisch umgesetzt.

Die enorme Fülle traditionellen und lokalen Wissens entzieht sich häufig wissenschaftlicher Beschreibun- gen. Dies liegt auch an der regionalen, kulturellen und spirituellen Vielfalt der Wissens-, Erkenntnis- und Vermittlungssysteme, in denen traditionelles Wissen genutzt und weitergegeben wird. Wo dieser Zusam- menhang sich auflöst, geht auch das Wissen schnell verloren. Mit dem Verlust regionaler und lokaler Sprachen etwa gehen auch die Begriffe und das Wissen über die örtliche Artenvielfalt und Ökologie, deren Zusammenhang und Nutzen unter.

Sprach- und Verständigungsbarrieren setzten auch den Autorinnen und Autoren des Weltagrarberichts selbst schmerzhafte Grenzen. Voraussetzung und Ausschlusskriterium für die Zusammenarbeit im „globalen Dorf“ des Internets ist eine gemeinsame Sprache. Dabei zeigte sich, dass Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen auch auf Englisch durchaus verschiedene Sprachen sprechen können.

Zukunftsinvestitionen

Der Weltagrarbericht fordert eine massive Steigerung öffentlicher Investitionen in landwirtschaftliches Wissen und dessen Vermittlung auf allen Ebenen. Öffentliche Mittel müssten sich gezielt auf öffentliche Güter von strategischer Bedeutung für Ernährungs- sicherheit, Klimawandel und Nachhaltigkeit konzentrieren, weil hierfür privatwirtschaftliche Investitionen praktisch nicht zur Verfügung stehen. Er fordert auch eine neue Wissenschaftsethik und Offenheit, die sich weder im akademischen Elfenbeinturm noch im privatwirtschaftlichen Wissensbunker verschanzt.

Fakten & Zahlen

In Subsahara-Afrika wuchsen die Investitionen in die öffentliche Agrarforschung und -entwicklung nach einem Jahrzehnt der Stagnation in den 1990er Jahren seit 2000 um ein Drittel von 1,2 Milliarden Dollar auf 1,7 Milliarden US-Dollar in 2011 (nach Kaufkraftparität 2005). Die Hälfte davon entfiel allerdings auf nur drei Länder: Nigeria ($394 Millionen), Südafrika ($237 Millionen) und Kenia ($188 Millionen).

Die weltweiten öffentlichen Ausgaben für Agrarforschung stiegen von 26,1 Milliarden in 2000 auf 31,7 Milliarden in 2008 – ein Anstieg von 22%. Die Ausgaben entfallen je zur Hälfte auf Industrieländer sowie Länder mit niedrigem und geringem Einkommen. Auf China, Indien und Brasilien entfällt allein ein Viertel der globalen Ausgaben und die Hälfte der Ausgaben von „Entwicklungsländern“.

Das Subsaharische Afrika ist die einzige Region der Welt, in der formelle Bildung und staatliche Dienste für fast alle Bürgerinnen und Bürger in einer anderen als ihrer Muttersprache stattfinden.

Der Bedarf an Forschung im ökologischen Landbau im Vergleich zur konventionellen Landwirtschaft ist besonders hoch, da diese Form der Landwirtschaft vor allem auf dem Verständnis des organischen Zusammenwirkens aller einen Betrieb prägenden Faktoren beruht. Der ökologische Landbau ist also wissensbasiert und fußt weniger auf dem Einsatz bestimmter externer Betriebsmittel. Umfassendes Know-how ist also der Schlüssel.

Etwa 15.000 verschiedene Pflanzensorten sind als Lebensmittel und Nutzpflanzen bekannt. Heute werden weniger als 2% davon für landwirtschaftliche Zwecke verwendet.

Pflanzenarten sind nicht nur als Genmaterial zu begreifen und ex-Situ (außerhalb des eigentlichen Lebensraumes) in Genbanken zu konservieren, sondern auch in-Situ (am Ort des Anbaus) mit den damit verknüpften kulturellen Ausdrucksformen.