Der Begriff Landgrabbing hat weltweit seit dem Jahr 2008 eine steile Karriere gemacht. Landnahme, Landraub, Landgrabscherei? Eine präzise deutsche Übersetzung fehlt bisher. Gemeint sind großflächige Käufe hauptsächlich von privaten, aber auch staat- lichen Investoren und Agrarunternehmen, die Agrar- flächen kaufen oder langfristig pachten, um sie in eigener Regie zur Herstellung von Agrarrohstoffen zu nutzen. Dabei bewegen sich die internationalen Investoren ebenso wie die staatlichen, halbstaatlichen oder privaten Verkäufer oft in Grauzonen des Rechts und in einem Niemandsland zwischen traditionellen Landrechten und modernen Eigentumsverhältnissen. Häufig könnte man bei Landgrabbing von einer Landreform von oben sprechen oder der Etablierung neuer, privatwirtschaftlicher Kolonialverhältnisse.

Der Weltagrarbericht befasste sich natürlich mit dem jahrtausendealten Problem der ungerechten Land- verteilung, Ansätzen zu Landreformen und gemein- schaftlicher Bodennutzung. Seine Grundaussage ist einfach: Sichere Pacht- und Eigentumsverhältnisse und vergleichbare Formen von Gemeinschaftseigen- tum samt der entsprechenden Wassernutzungsrechte sind unverzichtbare Voraussetzung dafür, dass bäuer- liche Betriebe in die eigene Zukunft investieren. Sie sind die Grundlage aller nachhaltigen Entwicklung und Bodenbewirtschaftung. Kaum ein Wirtschafts- bereich der Welt ist so intransparent wie der des Grundeigentums. An ein globales Landkataster ist auch in Zeiten von Google Maps nicht zu denken. Relikte der Geschichte erhalten sich hier besonders lange. Vergangene Gesellschafts- und Wirtschaftsformen, Ideologien, Stammesrechte, Geschlechterprivilegien sowie Narben von Kriegen und Vertreibung bleiben sichtbar. Die Herrschaft über Grundbücher wird bis heute weltweit nicht nur gerichtlich, sondern vielerorts mit roher privater wie staatlicher Gewalt geregelt.

Der Aufkauf konzentriert sich auf die schwächsten Länder

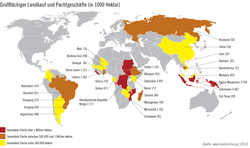

Die Informationen, die die Land Matrix, ein unabhän- giges Landbeobachtungsprojekt staatlicher und nichtstaatlicher Entwicklungsorganisationen seit 2009 weltweit zusammenträgt, zeigen die Dimensionen und die Gewalt von Landgrabbing. Mindestens fünf Prozent der gesamten Ackerfläche Afrikas hat in den letzten Jahren ihren Besitzer gewechselt. Die größten Landnahmen konzentrieren sich auf Länder, deren Rechtsverhältnisse besonders unsicher und deren Regierungen schwach sind. Sie haben zudem einen besonders hohen Anteil von Hungernden an der Bevölkerung (Demokratische Republik Kongo, Sudan, Mosambik, Äthiopien, Sierra Leone).

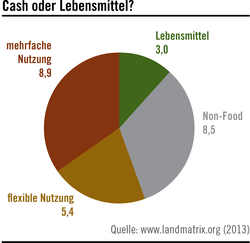

Nur 10% der Projekte haben explizit die Produktion von Lebensmitteln zum Ziel. Der überwiegende Teil kon- zentriert sich auf exportierbare Rohstoff-, Treibstoff- und Energieproduktion, auf Fasern, Futtermittel oder klassische Genussmittel wie Kaffee, Tee und Kakao. Einen hohen Anteil machen Flex Crops aus, die als Nahrung, aber auch zu anderen Zwecken dienen können. Betroffen ist hauptsächlich gut erschlos- senes, von Kleinbauern bewirtschaftetes, fruchtbares und dicht besiedeltes Land, nicht etwa Brachflächen. Bei vielen der Landnahmen spielt die Aneignung des Wasserzugangs eine wesentliche Rolle. Die Beteili- gung und Entschädigung der Betroffenen wird häufig als zumindest unzureichend bezeichnet. Bemerkens- wert ist auch, dass einem großen Teil der Landnah- men bisher noch keine Produktion gefolgt ist und auch die Rate der aufgegebenen Projekte erheblich ist.

Können freiwillige Leitlinien helfen?

Im Mai 2012 verabschiedete der Ausschuss für Welternährungssicherung der Vereinten Nationen (CFS) „Freiwillige Leitlinien für die verantwortungsvolle Verwaltung von Boden- und Landnutzungsrechten, Fischgründen und Wäldern“, die Staaten wie auch Investoren Regeln an die Hand geben, wie legitime Rechte geschützt, dokumentiert und verwaltet, wie Besitzwechsel organisiert, öffentliche Prioritäten und Ziele der Landnutzung definiert und Konflikte geregelt werden sollten. Die Richtlinien definieren Landzugang als Bestandteil von Menschenrechten, fordern Gleich- berechtigung, Rechtssicherheit, Transparenz, Respekt vor unterschiedlichen Rechts- und Wertesystemen, frühzeitige Beteiligung aller Betroffenen, friedliche Konfliktlösung sowie öffentliche und private Verantwortung für Nachhaltigkeit, Ernährung und Beschäftigung. Die meisten Absätze beginnen mit den Worten „Staaten sollten“.

Alles in allem lassen sich diese Richtlinien auch als nahezu vollständige Sammlung demokratischer und rechtsstaatlicher Bedingungen lesen, die in einem Land, das auf der Liste der beliebtesten Landgrabbing-Ziele steht, sicherlich nicht herrschen. In der Praxis könnte diese Sammlung von Prinzipien, guten Vorschlägen und Absichten dort von Bedeutung werden, wo Regierungen, die ausländische Landnahmen in ihren Ländern fördern oder dulden, den Verlust von Entwicklungshilfegeldern oder die Einstellung der Zusammenarbeit fürchten müssen, wenn sie die Richtlinien missachten. Unternehmen, die gegen sie verstoßen, könnten von Handelspartnern, aber auch von ihren Heimatstaaten dafür sanktioniert werden. Beispiele für eine solche Umsetzung der Richtlinien waren vier Jahre nach ihrer Verabschiedung noch nicht bekannt.

Welthandel mit Agrarrohstoffen schafft globalen Bodenmarkt

Globale wirtschaftliche Grundlage des enorm gewach- senen Interesses internationaler Investoren an Land- käufen ist zunächst ein wachsender Markt für weltweit handelbare Agrarrohstoffe, deren Preis nicht von der Kaufkraft der lokalen Bevölkerung abhängig ist, sowie die offensichtliche Verknappung des verfügbaren fruchtbaren Bodens. Zudem sind sich alle Analysen einig, dass trotz stärkerer Schwankungen auch die Lebensmittelpreise in den kommenden Jahrzehnten steigen werden. Für Kapitalanleger auf der Suche nach Investitionsmöglichkeiten macht dies Ackerland auch da attraktiv, wo die kurzfristigen Erträge nicht optimal sind. Sein Wert steigt dennoch. Auch in Europa gilt großflächiger Landkauf, etwa in der Ukraine oder Rumänien, als ein sicheres Geschäft und führt dabei oft genug ebenfalls zur Vertreibung von Kleinbauernfamilien.

Fakten & Zahlen

Nur 9% der Landakquisitionen für landwirtschaftliche Nutzung (Gesamtfläche 40,98 Millionen Hektar), die die Land Matrix im November 2018 erfasste, hatten allein die Lebensmittelproduktion zum Ziel. 38% der Fläche war für Pflanzen bestimmt, die nicht der menschlichen Ernährung dienen. Auf 15% sollen Flex Crops wachsen, die je nach Marktlage zu Sprit, Tierfutter oder Nahrungsmitteln verarbeitet werden können. Die restliche Fläche war für mehrere Produkte zugleich bestimmt.

Rund 26,7 Millionen Hektar Land haben sich Investoren seit dem Jahr 2000 weltweit für landwirtschaftliche Zwecke angeeignet – eine Fläche so groß wie das Vereinigte Königreich und Slowenien zusammen. Der am stärksten betroffene Kontinent ist Afrika. Von 1004 im Land Matrix-Bericht erfassten Agrardeals entfielen 422 Geschäfte mit einer Gesamtfläche von 10 Millionen Hektar auf Afrika. Beliebt sind aber auch Osteuropa und Südostasien.

Europäische Firmen und Finanzakteure spielen bei Landnahmen eine nicht zu unterschätzende Rolle. Eine Auswertung von Land Matrix-Daten ergab, dass sich 60 britische Firmen bei Landtransaktionen rund 1,97 Millionen Hektar in verschiedenen Ländern außerhalb der EU aneigneten. Es folgen je 17 Unternehmen aus Frankreich und Italien, die mehr als 600.000 Hektar Land in ihren Besitz brachten.

Für den Zeitraum 2007-2017 hat die Organisation GRAIN mindestens 135 gescheiterte Geschäfte mit Ackerland dokumentiert, die die Lebensmittelproduktion zum Ziel hatten. Die Fläche umfasst 17,5 Millionen Hektar, fast die Größe Uruguays. Auch wenn die Agribusiness-Pläne scheiterten, handelt es sich um Land Grabbing, denn das Land geht fast nie an die Gemeinschaften zurück. Geplatze Deals für die Agrarproduktion hatten 2010 ihren Höhepunkt, doch seit 2015 nehmen sie wieder zu.

Weltweit nutzen rund 2,5 Milliarden Menschen 50% der Landfläche nach dem Gewohnheitsrecht. Nur ein Fünftel des Landes, das ländliche und indigene Gemeinden in Entwicklungsländern bewirtschaften, ist durch Landrechte vor Landraub durch Regierungen und Unternehmen geschützt.

Von den 10,3 Millionen landwirtschaftlichen Betrieben in der EU weisen zwei Drittel (65,4%) eine Größe von weniger als 5 Hektar auf. 2016 bewirtschafteten sie lediglich 6,1% der landwirtschaftlich genutzten Fläche. Dagegen kontrollieren große Betriebe (100 Hektar und mehr), die nur 3,3% aller Betriebe ausmachen, mehr als die Hälfte (52,2%) der Fläche. Die 7% der Betriebe mit 50 Hektar oder mehr bewirtschafteten gut zwei Drittel (68,1%) der landwirtschaftlich genutzten Fläche der EU.

Land Grabbing ist vorrangig ein Problem in Staaten mit schlechter Regierungsführung, da Investoren aufgrund niedriger rechtsstaatlicher Standards leicht Land kaufen und pachten können. Oxfam wertete zwischen 2000 und 2011 abgewickelte Landgeschäfte aus 56 Ländern aus – drei Viertel der Länder wiesen Defizite im Bereich Mitspracherecht, Rechenschaftspflicht und Korruptionskontrolle auf.

Die Konzentration von Landbesitz hat sich in den letzten Jahrzehnten auch in Europa, gerade in Osteuropa, extrem beschleunigt und erreicht Dimensionen wie in Brasilien oder Kolumbien, die für ihre ungleiche Landverteilung bekannt sind. In der EU kontrollieren 3% der Grundbesitzer – die großen Betriebe, die über 100 Hektar oder mehr verfügen – die Hälfte der landwirtschaftlichen Flächen.

Die Bodenpreise sind in Deutschland in den letzten Jahren explodiert. Allein 2017 stiegen die Preise für Agrarflächen im Bundesdurchschnitt im Vergleich zum Vorjahr um 8%, seit 2007 verteuerten sie sich um 161% auf 24.064 Euro/Hektar. In Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg haben sich die Preise seit 2007 fast vervierfacht. Am teuersten war 2017 der Hektar in Bayern mit 60.864 Euro, am günstigsten im Saarland mit 9.676 Euro.

Eine Auswertung von über 600 Land Deals zeigt, dass 34% der Produktion von Lebensmitteln dienen, während die übrigen Projekte den Anbau von Futter- und Energiepflanzen zum Ziel haben. Bei den meisten Projekten ist die Ernte für den Export bestimmt.

Laut einer Studie der Weltbank wurden zwischen 2008 und 2009 Landgeschäfte über eine Fläche von 56 Millionen Hektar Land getätigt – dies entspricht der fast der Hälfte des EU-Ackerlandes. Rund 70% der Deals spielten sich in Subsahara-Afrika ab in Ländern wie Äthiopien, Mosambik und Sudan.

- Rising Global Interest in Farmland: Can It Yield Sustainable and Equitable Benefits? Weltbank, 2011.

Land Grabbing geht häufig mit Water Grabbing einher: Die mit dem Land verknüpften Wasserrechte spielen meist eine zentrale Rolle. Unternehmen aus Saudi Arabien kaufen oder pachten beispielsweise riesige Flächen im Ausland zur Produktion von Nahrung, da im eigenen Land Wasser ein knappes Gut ist.