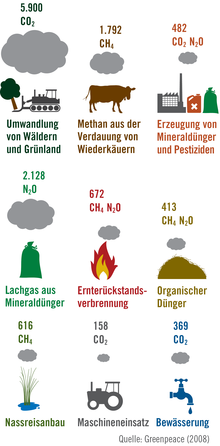

Weil Pflanzen das Klimagas CO2 binden und Böden Kohlenstoff speichern, könnte die Landwirtschaft uns rein theoretisch langfristig klimaneutral ernähren und kurzfristig sogar mehr CO2 binden als ausstoßen. Stattdessen gehört der Agrarsektor heute zu den wichtigsten Quellen anthropogener Klimagasemissionen. Fast die Hälfte dieser Emissionen resultieren aus Landnutzungsänderungen durch die Umwandlung von Wäldern zu Acker- und Weideland sowie aus der Trockenlegung von Mooren und das Verbrennen von Biomasse. Die andere Hälfte stammt aus der Landwirtschaft. Extrem klimawirksame Treibhausgase wie Lachgas entstehen durch Mineraldünger, während Methan beim Nassreisanbau oder durch Verdauungsprozesse von Wiederkäuern in der Tierhaltung freigesetzt wird. In den letzten 50 Jahren haben sich die weltweiten Emissionen der Landwirtschaft verdoppelt.

Einsparpotenziale und Speicherkapazitäten

Die Klimabilanz unterschiedlicher Anbaumethoden und Ernährungssysteme klafft weit auseinander. In der Regel sind arbeitsintensive und kleinteilige Strukturen klimafreundlicher als industrielle Monokulturen; ebenso der lokale und direkte Verbrauch im Vergleich zu aufwändigen Transport-, Verarbeitungs- und Kühlketten.

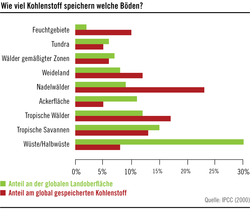

Enormes Potenzial sieht der Weltagrarbericht in einer klimaschonenderen Bodenbewirtschaftung: Ackerland darf nicht brach liegen, sollte stetig begrünt sein und nicht mehr und nicht tiefer gepflügt werden als nötig. Der systematische Aufbau des Humusgehaltes speichert nicht nur Kohlenstoff im Boden, sondern erhöht zugleich dessen Fruchtbarkeit und die Fähigkeit, Wasser zu speichern. Erntereste sollten hierfür in den Boden eingearbeitet werden anstatt offen zu verrotten oder zu verbrennen. Die Integration von Bäumen in die landwirtschaftliche Produktion durch Agrarforstwirtschaft kann einen wesentlichen Beitrag leisten.

Freilich ist die Kapazität verschiedener Böden, Kohlenstoff zu binden, letztlich begrenzt. Sie ersetzt nicht die tatsächliche Vermeidung von Klimagasemissionen. Die wichtigste Maßnahme dafür ist die Einsparung von Mineraldünger und sein Ersatz durch Gründünger und organisches Material. Aber auch die Optimierung von Anbaumethoden und Bewässerungssystemen, Tierhaltung und -fütterung sowie biologische statt chemischer Beikraut- und Schädlingskontrolle birgt Einsparpotenzial. Weitere Abholzung muss vermieden, nicht genutztes Land wieder aufgeforstet werden und die Entwässerung von besonders kohlenstoffreichen Mooren und Torfböden vermieden beziehungsweise rückgängig gemacht werden.

Als vordringliches Ziel fordert der Weltagrarbericht, die Abhängigkeit der Landwirtschaft von fossilen Brenn- und Treibstoffen drastisch zu verringern. Gewaltige Potenziale liegen auch in der Optimierung und im Ersatz pflanzlicher Brennstoffe wie Feuerholz, das in Afrika noch immer die weitestverbreitete Energiequelle zum Kochen ist. Viele dieser Maßnahmen reduzieren nicht nur die Emissionen, sondern helfen auch, die Landwirtschaft besser an künftige Klimaveränderun- gen anzupassen, Ressourcen zu schonen und Biodiversität zu erhalten. Häufig können sie zudem wirtschaftlichen Gewinn bringen. Solche Win-win-Maßnahmen könnten helfen, eine klimafreundliche Agrarwende global in Gang zu bringen.

Allerdings betont der Weltagrarbericht, dass einzelne Maßnahmen den lokalen Bedingungen ange- passt sein müssen. Er warnt eindringlich davor, sie allein unter Klimaaspekten zu bewerten und dabei den Zusammenhang, indirekte Folgen und Auswirkungen auf andere ökologische und soziale Ziele außer Acht zu lassen. Vor allzu einfachen, globalen Rezepten wird ausdrücklich gewarnt.

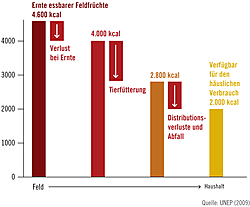

56% Verluste in der Lebensmittelkette

Ein weltweit sicheres Rezept zur Steigerung der Effizienz ist die Frage: Wie viele Kalorien fossiler Energiezufuhr erfordert der Verbrauch einer tatsächlich verbrauchten Ernährungskalorie? Solange in den Industrieländern zwischen 30 bis 50 Prozent aller Lebensmittel in Fabriken, Handel, Restaurants und Privathaushalten weggeworfen werden und in vielen tropischen und ärmeren Ländern bis zu 30 Prozent der Ernte als Nachernteverluste verloren gehen, bevor sie verarbeitet werden können, sind hier die größten Effizienzsprünge möglich. Das Bewusstsein dafür ist in der Öffentlichkeit in den letzten Jahren deutlich gestiegen.

Obwohl sie der vielleicht wichtigste Faktor bei der Emissionsvermeidung und für mögliche CO2– Speicherung ist, blieb die Landwirtschaft bis heute bestenfalls ein Stiefkind nationaler wie internationaler Klimaschutzstrategien. Der größte Teil der Milliarden Agrarsubventionen in Industrie- und Schwellenländern fördern Anbau- und Produktionsmethoden, Konsum- gewohnheiten und Handelsströme, die das Klima zusätzlich aufheizen. Auch landwirtschaftliche Entwicklungshilfe verfolgt noch immer überkommene Strategien der Ertragssteigerung durch erhöhten Energieaufwand, insbesondere durch Agrarchemie, aber auch bei der Mechanisierung, Bewässerung und betriebswirtschaftlichen Spezialisierung etwa durch Trennung statt Integration von Tierhaltung und Pflanzenbau. Der Weltagrarbericht fordert eine grundlegende Anpassung der Agrar- und Handelspolitik an die Klimaziele der Weltgemeinschaft. Emissionsarme, kohlenstoffspeichernde Anbaumethoden, aber auch klimafreundlichere Produktions- und Verbrauchsformen müssten in die Klimaschutzverhandlungen aufgenommen werden.

Trügerische Hoffnungen auf Klimaschutzabkommen

Von Climate-Smart Agriculture, dem von der Weltbank und FAO 2010 erstmals präsentierten und seither von verschiedenen Interessengruppen in ihrem Sinne interpretierten Konzept einer „klimaschlauen Land- wirtschaft“, war im Weltagrarbericht noch nicht die Rede. Während die FAO unter dem Begriff eine Vielzahl land- und forstwirtschaftlicher Maßnahmen zur Anpassung an Klimaveränderungen, Vermeidung von Emissionen und Erhöhung der Kohlenstoffspeiche- rung im Boden versteht, wird er von der Weltbank und ihren Agrarforschungszentren vor allem als Konzept der Vergütung von Kohlenstoffspeicherung im Rahmen der UN-Klimakonvention propagiert.

Von Kleinbauernorganisationen und NGOs wird das heftig kritisiert. Sie warnen vor einer einseitigen Konzentration auf die oft interpretationsfähige und zudem zeitlich begrenzte Speicherung statt der Vermeidung von Emissionen. Andererseits befürchten sie einen bürokratisch-wissenschaftlichen Zertifizierungsmechanismus, der v.a. bei großflächigem Einsatz wirklich lukrative Einnahmen verspricht und so dem Landgrabbing weiteren Vorschub leistet – aber auch ökologisch gefährlichen Praktiken wie dem Einsatz von Totalherbiziden und dagegen meist gentechnisch resistent gemachten Futter- oder Energiepflanzen, die zumindest für eine Weile ohne Pflugeinsatz auskommen.

Fakten & Zahlen

2022 betrugen die globalen Treibhausgasemissionen 57,4 Gigatonnen CO2-Äquivalente, wovon 20,9 GtCO2e (36%) auf den Energiesektor, 14,4 GtCO2e (25%) auf die Industrie und 10,3 GtCO2e (18%) auf Landwirtschaft und Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft, 14% auf Verkehr und 6,7% Gebäude entfielen. Wenn alle Staaten ihre Emissionen wie zugesagt reduzieren, würde sich die Welt bis 2100 um 2,9 Grad erwärmen. Mit den zusätzlich in Aussicht gestellte Maßnahmen ist von einer Erderwärmung um 2,5 Grad auszugehen. Damit das 2-Grad-Ziel noch erreicht werden kann, müssten die für 2030 prognostizierten Treibhausgasemissionen um 28% sinken, für das ehrgeizigere 1,5-Grad-Ziel wäre ein Reduktion um 42% nötig.

Land- und Forstwirtschaft und das gesamte Ernährungssystem sind eine signifikante Treibhausgasquelle: 23% der anthropogenen Treibhausgasemissionen entfielen 2007–2016 auf diesen Sektor – bei den Methanemissionen betrug der Anteil 44% und beim Ausstoß von Lachgas 82%. Rechnet man die der Lebensmittelproduktion vor- und nachgelagerten Emissionen im globalen Ernährungssystem hinzu, verursacht der Sektor 21‐37% aller Treibhausgasemissionen.

2017 erreichte die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre neue Rekorde. Die CO2-Konzentration betrug 405,5 Teilchen pro Million Teilchen (ppm), verglichen mit 400 ppm in 2015. Die Methankonzentration klettere auf den Rekordwert von 1.859 Teilchen pro Milliarde (ppb) – etwa 60% stammt von menschlichen Aktivitäten wie Viehzucht, Reisanbau und Mülldeponien. Die Konzentration von Lachgas stieg auf 329,9 ppb, vor allem durch die Verbrennung von Biomasse und Düngereinsatz.

Die fünf größten Milch- und Fleischkonzerne (JBS, Cargill, Tyson, Dairy Farmers of America und die Fonterra Group) stießen 2016 gemeinsam 578 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente (MtCO2e) aus. Das ist mehr als alle Emissionen Großbritanniens (507 MtCO2e in 2015) oder Frankreichs (464 MtCO2e) und übertrifft Ölriesen wie Exxon (577 MtCO2e in 2015) oder Shell (508 MtCO2e). Die 20 größten Fleisch- und Milchkonzerne verursachten 2016 mit 932 MtCO2e mehr Emissionen als Deutschland

Die EU-Treibhausgasemissionen (ohne Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft) betrugen 2017 insgesamt 4.333 Millionen Tonnes CO2-Äquivalente (MtCO2e). Die Landwirtschaft war für 10% der Gesamtemissionen bzw. 440 MtCO2e verantwortlich. Davon entfielen 38% auf Methanemissionen durch die Verdauuung von Rindern und 31% auf direkte Lachgasemissionen aus landwirtschaftlichen Böden. Deutschland und Frankreich verursachten 32% der Agraremissionen.

In Deutschland wurden 2018 insgesamt 868,7 Millionen Tonnen Treibhausgase freigesetzt – 4,2% weniger als 2017 und damit die erste klare Reduzierung nach vier Jahren Stagnation. Auf den Energiebereich entfielen 727,6 Millionen Tonnen (83,7%) und auf die Industrie 64,7 Millionen Tonnen (7,4%). Die deutsche Landwirtschaft stieß 66,7 Millionen Tonnen CO2– Äquivalente (7,7%) aus. Ihre Emissionen stiegen 2018 um 0,7%, was auf eine Zunahme der Tierbestände zurückzuführen ist. 61% aller Methan- und 80% der Lachgas-Emissionen gingen auf das Konto der Landwirtschaft.

Wenn keine ambitionierteren Maßnahmen eingeleitet werden, nehmen die weltweiten Treibhausgas- emissionen bis 2050 laut Projektionen der OECD um 50% zu, vor allem infolge eines Anstiegs der energiebedingten CO2-Emissionen um 70%, aber auch durch Emissionen der Landwirtschaft.

Die ackerbauliche Nutzung von Mooren in Deutschland stellt mit 20,26 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr die größte landwirtschaftliche Einzelemissionsquelle dar, obwohl die Moorböden nur 4% der gesamten ackerbaulichen Fläche ausmachen.

Die Landwirtschaft birgt ein enormes Potenzial zur Minderung des Klimawandels: Sie könnte mit der Forstwirtschaft zusammen die Gesamtemissionen um 18% senken, vor allem durch Kohlenstoff-sequestrierung im Boden (89%) und Reduzierung der Methanproduktion durch Reisfelder (9%).

Die Landwirtschaft trägt mit 17-32% erheblich zu dem von Menschen verursachten Klimawandel bei. Landwirtschaftlich verursachte Methan- und Lachgasemissionen sind zwischen 1990 und 2005 um 17% gestiegen. Hochrechnungen zufolge sollen die Methan und Lachgasemission bis 2030 um weitere 35 – 60% steigen.

In Deutschlands Wäldern sind rund 1,2 Milliarden Tonnen Kohlenstoff in der ober- und unterirdischen Biomasse gebunden. Ist der Zuwachs größer als die Holznutzungen, steigen die Vorräte und der Wald wirkt als CO2-Senke. Die Senkenleistung nahm von ca. 80 Millionen Tonnen CO2 Anfang der 90er-Jahre stetig ab, derzeit werden 20 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich im Wald gespeichert.

Im Pflanzenbau sind es in erster Linie der Einsatz von Mineraldünger und Pflanzenschutzmitteln sowie die Entwässerung von Feuchtgebieten, die über das Ausmaß der „Klimakosten“ entscheiden.

Laut einer Studie des Thünen-Instituts enden in Deutschland jedes Jahr 12 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. 52% der Lebensmittelabfälle (6,14 Mio. t) entstanden 2015 in privaten Haushalten – jeder Einzelne warf etwa 75 kg weg. Auf die Außer-Haus-Verpflegung entfielen 14% (1,69 Mio. t), den Handel 4% (0,49 Mio. t), die Verarbeitung 12% (1,36 Mio. t) und die Landwirtschaft 18% (2,17 Mio. t). Der WWF kritisiert, die Datengrundlage für die Abfälle im Handel sei lückenhaft.

Eine Metaanalyse hat ergeben, dass biologisch bewirtschaftete Böden flächenbezogen weniger Lachgas emittieren als solche unter konventioneller Bewirtschaftung. Die Emissionen von Bioflächen lagen pro Hektare und Jahr durchschnittlich 492 kg CO2-Äquivalente unter denen konventioneller Felder. Zudem weisen Bioflächen eine leicht erhöhte Aufnahme von atmosphärischem Methan auf.