Die Landwirtschaft ist nicht nur einer der wichtigsten Verursacher des Klimawandels, sondern auch sein bedeutendstes Opfer. Dürre und Überschwemmun- gen, Stürme und Tornados, der Anstieg des Meeres-spiegels, die Versalzung des Grundwassers, häufigere und schwerere Unwetter, die Wanderung und Ausbreitung alter und neuer Krankheitserreger, beschleunigtes Artensterben – all diese Plagen des Klimawandels werden die Landwirtschaft unmittelbar treffen. Der neueste Bericht des Weltklimarates (IPCC) lässt daran noch weniger Zweifel als der Bericht 2007, auf den sich der Weltagrarbericht stützte: Manche Küstenregionen und Trockengebiete werden der landwirtschaftlichen Nutzung vollständig verloren gehen, viele Regionen schwere Einbußen erleiden und nur wenige zu den Gewinnern gehören. Millionen Menschen werden ihre Heimat und Existenzgrundlage verlieren.

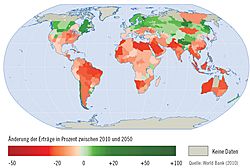

Veränderung der landwirtschaftlichen Produktivität

Nach allem, was wir bisher wissen, werden Afrika, der Süden Asiens und Lateinamerika besonders unter dem Klimawandel zu leiden haben. In einigen nördlichen Regionen Europas, Asiens und Amerikas könnte dagegen die Produktivität sogar steigen. Die heute wichtigsten Exportregionen und Kornkammern der Welt – wie der Mittlere Westen der USA, Australien, Brasilien, Thailand, Vietnam sowie große Teile Chinas und Indiens – müssen mittelfristig mit drastischen Ernteverlusten rechnen. Die von den Gletschern der Anden und des Himalaya bewässerten Gebiete sind besonders hart getroffen: Während das Eis schmilzt, drohen Überflutungen, danach empfindlicher Wassermangel. Erstmals spricht der IPCC von nicht mehr auszugleichenden Ernteverlusten zum Ende des 21. Jahrhunderts; v.a. falls die Temperaturen im Durchschnitt auf über 2 Grad Celsius ansteigen. Noch sind viele, vor allem lokale Auswirkungen des Klimawandels ungewiss. Extreme, die sich hinter globalen Durchschnittswerten verbergen, können Gegenden unbewohnbar machen und fatale Wetterkapriolen verursachen. Wo der Beginn der Regenzeit nicht mehr vorhersehbar ist, wird die Aussaat zum Lotteriespiel.

Vielfalt und Wälder sind die beste Versicherung

So unterschiedlich die Anpassungsstrategien in verschiedenen Regionen der Welt sein müssen, lassen sich doch einige erfolgversprechende Grundsätze benennen. Eine Faustregel lautet, die Anfälligkeit der jeweiligen Agrarsysteme für extreme Bedingungen zu reduzieren und ihre Widerstands- fähigkeit durch Diversifizierung zu erhöhen. Monokul- turen sind ganz offensichtlich gefährdeter und anfäl- liger für viele der beschriebenen Herausforderungen als Anbausysteme, die auch noch auskömmliche Erträge liefern, wenn einzelne Pflanzen in einer Saison Einbußen erleben oder ganz versagen.

Neben der größeren Vielfalt von jeweils geeigneten Pflanzenarten und Pflanzengemeinschaften gehört dazu auch der breitere Mix von Sorten einer Art mit unterschiedlicher Widerstandsfähigkeit gegen Hitze, Trockenheit und Nässe. Landwirte in Klimazonen, in denen Mais und Weizen bereits heute am oberen Ende des Temperaturbereichs oder dem unteren Ende der Mindestniederschläge angebaut werden, in denen sie noch gedeihen, müssen sich frühzeitig nach Alternativen umsehen. Diese finden sich häufig in der lokalen Tradition vor Ort. Bewässerungs- und Anbaumethoden, Pflanzenarten und Sorten, die der Modernisierung der letzten Jahrzehnte oder zuweilen auch Jahrhunderte zum Opfer fielen, erweisen sich als eine Fundgrube der jetzt nötigen Innovationen.

Aufforstung, aber auch der Schutz und die rechtzeitige Anpassung der Zusammensetzung bestehen- der Wälder stabilisieren den lokalen Wasserhaushalt, schützen den Boden vor Erosion, erhöhen die Artenvielfalt und stärken so die Widerstandsfähigkeit. Agrarforstsysteme, die Bäume, Sträucher, Ackerbau und Tierhaltung verbinden, sowie andere Mischkulturen haben sich ebenfalls gut bewährt.

Gemeinsame Vorbereitungen auf das Unvorstellbare

Was uns Bewohnern des „globalen Dorfes“ in der Informationsgesellschaft über den Klimawandel längst geläufig ist, haben viele Bewohnerinnen und Bewohner ländlicher Gebiete der stark betroffenen Regionen bis heute noch nie erfahren. Nicht nur zu wissen, sondern tatsächlich zu begreifen, dass nichts mehr so sein wird wie es war, fällt im Übrigen gerade auch modernen Städtern in veränderungswütigen Industriegesellschaften schwer. Für viele traditions- verhaftete Bäuerinnen und Bauern ist die Botschaft des Weltagrarberichts „Weiter wie bisher ist keine Option“ weniger eine Hoffnung auf Veränderung als vielmehr eine unglaubliche Infragestellung ihrer Wirklichkeit und Bedrohung ihres Weltbildes. Es besteht nicht nur Bedarf an Aufklärung und Informationen, sondern an praktischen Konzepten, sich frühzeitig auf Veränderungen einzustellen, die noch nicht erfahrbar und schwer vorstellbar sind. Dabei geht es im Wesentlichen um die Lern- und Aktionsfähigkeit von Gemeinden und sozialen Netzwerken.

Wo der Klimawandel bereits erfahrbar wird, sind es oft lokal organisierte und funktionierende Frühwarnsys- teme, die Menschenleben retten können. Der Zugang zu einfachen, erschwinglichen und schnell reagieren- den Versicherungen gegen Ernteausfälle ist für arme Kleinbauernfamilien entscheidend, um Katastrophen und die eingangs beschriebenen Plagen zu überleben und danach neu beginnen zu können. Damit sich ländliche Gemeinden den Herausforderungen des Klimawandels stellen können, sind enorme Investitionen erforderlich. Je früher sie getätigt werden, desto effektiver und kostengünstiger sind sie. Dass sie nicht von den Armen auf dem Land und nur zum Teil von ihren Regierungen aufgebracht werden können, ist unbestritten. Doch die bisher von der internationalen Gemeinschaft bereitgestellten Mittel sind nicht einmal ein Tropfen auf den heißen Stein.

Fakten & Zahlen

„Steigende Temperaturen, extreme Hitze, Dürre, Brände auf Weideflächen und starke Regenfälle dürften die landwirtschaftliche Produktivität in den USA zunehmend beeinträchtigen. Wachsende Herausforderungen für die Tiergesundheit, sinkende Ernteerträge und -qualität sowie sich verändernde Extremwetterereignisse in den USA und im Ausland bedrohen die Existenzgrundlagen im ländlichen Raum, die nachhaltige Ernährungssicherheit und die Preisstabilität.“ Im Mittleren Westen könnten die Erträge von Nutzpflanzen wie Mais um 5% bis über 25% sinken.

„Anpassungsmöglichkeiten im Landsektor umfassen land- und forstwirtschaftliche Optionen, nachhaltige Ernährungsweisen und eine Verringerung der Lebensmittelverschwendung, die Anreicherung von Kohlenstoff in Böden, Tierhaltung und Düngemanagement, die Verringerung der Entwaldung, Aufforstung und Wiederaufforstung sowie eine verantwortungsvolle Beschaffung.“

„Es besteht zunehmend Einigkeit darüber, dass die Gesamtemissionen der Lebensmittelsysteme reduziert werden könnten, indem die Nachfrage nach Fleisch und anderen tierischen Erzeugnissen gesteuert wird – gerade dort, wo der Verbrauch höher ist, als es für den Menschen gesund ist. Die Anpassung der Essgewohnheiten an Ernährungsrichtlinien würde große Vorteile bringen durch verringerte Treibhausgasemissionen und eine bessere Gesamteffizienz der Lebensmittelsysteme. Ernährungsumstellungen könnten ein Fünftel der Minderung beitragen, die nötig ist, um die Erwärmung unter 2°C zu halten.“

Um den Klimawandel auf unter 2°C bzw. 1,5°C begrenzen zu können, müssten die Menschen u.a. Flexitarier werden und im Schnitt den Konsum von Rindfleisch um 75% und den von Schweinefleisch um 90% reduzieren und nur noch die Hälfte an Eiern essen. Der Verzehr von Bohnen und Hülsenfrüchten müsste sich dafür verdreifachen und der von Nüssen und Samen vervierfachen.

Um die Erderwärmung gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter unter 2 Grad zu halten, müssen die globalen Treibhausgasemissionen bis 2050 um mindestens 40 bis 70% gegenüber 2010 verringert werden und bis 2100 auf mindestens null gesenkt werden.

Die Kosten für die Anpassung an die Folgen des Klimawandels in Entwicklungsländern werden nach UN-Schätzungen zwei bis dreimal höher sein als erwartet. Bis 2025-2030 könnten sie auf 150 Milliarden Dollar jährlich steigen und sich ab 2050 im Rahmen von 250-500 Milliarden US-Dollar bewegen. Bisher ging die Weltbank von 70 bis 100 Milliarden Dollar pro Jahr ab 2050 aus.

In Afrika ist der Wirtschaftssektor Landwirtschaft, der 50% des Gesamtexportwertes und 21% des BIP ausmacht, besonders anfällig für extreme Wetterereignisse. Es wird vorhergesagt, dass die Klimafolgen für Namibias natürliche Ressourcen jährliche Verluste von 1% bis 6% des BIP verursachen – Viehwirtschaft, traditionelle Landwirtschaft und Fischerei werden am stärksten getroffen mit Gesamtverlusten von 461 bis 2.045 Millionen US$ pro Jahr bis 2050.

- Managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaptation. IPCC, 2012.

Zwei Drittel Afrikas sind bereits von Trockenheit und Dürren betroffen. Der Klimawandel verstärkt diesen Prozess der Desertifikation. Auf Teilen des indischen Subkontinents hingegen werden die Niederschläge immer stärker.

In der Landwirtschaft werden sich die erwarteten Klimaänderungen auf Ackererträge, Herdenführung und Produktionsstandorte auswirken.

Jährlich werden weltweit 13 Millionen Hektar Wald gerodet und zu Ackerland gemacht. Das ist ein riesiger Verlust an Tier- und Pflanzenarten. Zudem heizt die Rodung den Klimawandel an: Die ehemaligen Urwaldböden setzen viel Kohlenstoff frei und gehen als Wasserspeicher verloren.

Die niedrige Kohlenstoffkonzentration auf intensiv genutzten Anbauflächen lässt viel Spielraum, den Humus- und damit Kohlenstoffgehalt durch eine optimierte Landbewirtschaftung zu erhöhen.

2,6 Milliarden Menschen, die mit weniger als zwei US-Dollar pro Tag überleben, werden zuerst und am stärksten unter den Folgen des Klimawandels leiden.

KfW Entwicklungsbank, Ernährungssicherung und Anpassung an den Klimawandel.