Der Weltagrarbericht zeigt: Wir brauchen eine agrarökologische Evolution der Landwirtschaft, der Lebensmittelproduktion und des Konsums.

Sich ihren jeweiligen Umweltbedingungen anzu- passen, ist die Kunst der Landwirtschaft seit ihren Ursprüngen vor 10.000 Jahren. Erst in den letzten 100 Jahren erlaubte die Erschließung und Nutzung fossiler Energiequellen einem Teil der Menschheit, den aufmerksamen Austausch mit der Natur durch den Einsatz von Maschinen und moderner Chemie zu ersetzen. Dies führte in den letzten 60 Jahren zu einer beispiellosen globalen Umgestaltung und Ausbeu- tung natürlicher Lebensräume und regionaler Agrar- und Ernährungssysteme, deren Folgen heute zentrale Menschheitsprobleme geworden sind.

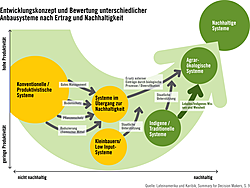

Dass die Anpassung der Landwirtschaft an natürliche Gegebenheiten und Kreisläufe und an lokale Bedürfnisse wie eine neue Wissenschaft und soziale Bewegung oder als „romantische Nische” behandelt wird, muss Millionen von Landwirten in Entwicklungs- ländern absurd vorkommen. Ihr tägliches Brot hängt davon ab, ob und wie der optimale Einsatz der örtlich verfügbaren Ressourcen ihr Auskommen sichern kann. Effizienz und Nachhaltigkeit ihrer Anbausysteme bemessen sich einzig nach dem verzehrbaren Ertrag ihrer Fläche und dem Schutz vor Naturkatastrophen und Ernteausfällen. Die Agrarökologie gewinnt als wissenschaftliche Disziplin, praktische Kunst und wirtschaftliches Erfolgskonzept seit den 80er Jahren weltweit immer mehr Anhänger. Dass der Welt- agrarbericht ihr eine zentrale Rolle bei der Gestaltung künftiger, nachhaltiger Landwirtschaft zuspricht, belegt, dass sie heute in der Mitte der wissenschaftlichen und politischen Debatte angekommen ist.

Die Kunst des vielfältigen Zusammenspiels

Agrarökologische Konzepte gründen auf traditionellem und lokalem Wissen und seinen Kulturen und verbin- den es mit Erkenntnissen und Methoden moderner Wissenschaft. Ihre Stärke liegt in der Verbindung von Ökologie, Biologie und Agrarwissenschaften, aber auch von Ernährungskunde, Medizin und Sozialwis-senschaften. Agrarökologie setzt auf die Einbeziehung des Wissens aller Beteiligten.

Entscheidend ist deren praktischer Beitrag zur Lösung komplexer Probleme mit den vor Ort verfügbaren Ressourcen. Dazu gehören neben Sonne, Wasser und Boden die natürliche und kultivierte Arten- und Sortenvielfalt und das Wissen von Menschen und Gemeinden über ihr Zusammenspiel. Der Weltagrarbericht nennt eine Fülle neuer wie alter Beispiele gelungener agrarökologischer Anpassung und beschreibt ihr enormes Potenzial zur direkten Steigerung des Ertrages und Schonung der Ressourcen, aber auch zur Belebung der örtlichen Wirtschaft und Verbesserung von Gesundheit, Wohlstand und Widerstandsfähigkeit.

Standardisierte und zertifizierte Methoden, namentlich der biologische Landbau, sind ein kleiner, aber recht prominenter Teil der Agrarökologie. Weil sie wichtige Merkmale wie den Verzicht auf synthetische Pestizide und Düngemittel nachprüfbar machen, ermöglichen sie internationale Vermarktung und schaffen ein weltweites Netzwerk von Produzenten und Konsumenten, von Informationsaustausch, Ausbildung und wissenschaftlicher Fortentwicklung. Dennoch entzieht sich die Vielfalt der Agrarökologie auch solchen Standardisierungsversuchen.

Sie ist weder ein perfektes System noch eine universelle Ideologie, sondern eine ständige, nie vollendete Annäherung an bestmögliche Lösungen und Kompromisse und die jeweiligen örtlichen, ökologischen, kulturellen und sozialen Bedingungen. Weil agrarökologische Bewirtschaftungsformen keine guten Kunden für Agrarchemie, industrielles Saatgut und Großmaschinen sind, ist die internationale Agrarindustrie an ihrer Ausweitung nicht interessiert. Dem globalen Handel mit Agrarrohstoffen liefern sie kaum standardisierte Produkte.

Allerdings entwickelt sich im Kleinen, auch international, ein hoffnungsvoller Markt für nachhaltig und fair produzierte „ethische” und „ethnische” Produkte mit nachweisbarer Herkunft, eigener Geschichte und besonderer Regionalität und Qualität.

Viel gelobt, wenig unterstützt

Ihre Kleinteiligkeit und Liebe zum Detail, ihre Wissensintensität und Langfristigkeit machen agrarökologische Projekte wenig attraktiv für staatliche und internationale Entwicklungshilfe, die möglichst schnell mit möglichst geringem eigenem Aufwand möglichst große, einfach messbare Effekte erzielen soll. Als die Weltbank kurz nach der Veröffentlichung des Weltagrarberichts mit zusätzlichen Milliarden bedacht wurde, die sie in die langfristige Bekämpfung des Hungers investieren sollte, floss der Löwenanteil dieser Gelder deshalb in Großprojekte, nicht zuletzt in Chemie-Subventionen. Dem klassischen Wissenschaftsbetrieb ist Agrarökologie ein sperriger Gegenstand. Zu viele Parameter und Betrachtungsebenen auf einmal machen das System schwer zerlegbar und messbar und deshalb ungeeignet für schnelle Veröffentlichungen in den Journalen, die für wissenschaftliche Karrieren und die Mittelakquise wichtig sind.

Aus all diesen Gründen wird die Agrarökologie trotz gegenteiliger Beteuerungen weltweit in nur wenigen Ländern, wie etwa Brasilien, systematisch gefördert und fällt häufig durch das Raster staatlicher Politik. NGOs, Gemeinden, lokale Initiativen und Bauernorganisationen, zunehmend auch engagierte Verbraucherinnen und Verbraucher, sind ihre besten Verbündeten.

Der Weltagrarbericht hat wesentlich dazu beigetragen, dass Agrarökologie zu einem global anerkannten Konzept ökologischer, klimaangepasster und sozial nachhaltiger Entwicklung wurde. Zu den untrüglichen Zeichen des Erfolgs gehören eine ganze Reihe von Begriffen wie „Erhaltungslandwirtschaft“ oder „nachhaltige Intensivierung“, die versuchen, sich mit durchaus anderen Inhalten und Absichten des Konzeptes zu bemächtigen.

Fakten & Zahlen

Weltweit wurden 2022 rund 96 Millionen Hektar Land ökologisch bewirtschaftet – oder 2% der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche. Mehr als die Hälfte (55,2%) der Biofläche liegt mit 53,2 Millionen Hektar in Ozeanien, gefolgt von Europa mit 18,5 Mio. Hektar (19,1%) und Lateinamerika mit 9,5 Mio. Hektar (9,9%). Australien hat die größte absolute Biofläche (53 Mio ha) vor Indien (4,7 Mio. ha), Argentinien (4 Mio. ha) sowie China und Frankreich mit je 2,9 Mio. ha. Bei der anteiligen Fläche liegt Liechtenstein vorn mit 43%, gefolgt von Österreich (27,5%) und Estland (23,4%).

2023 betrug in Deutschland die ökologisch bewirtschaftete Fläche 1.940.301 Hektar, ein Zuwachs von 4,3% im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der Bio-Höfe wuchs auf 36.535 Betriebe an. Damit betreiben in Deutschland 14,3% der Betriebe ökologischen Landbau auf 11,8% der Fläche.

Der Ökolandbau bringt vor allem beim Umwelt‐ und Ressourcenschutz klare Vorteile gegenüber der konventionellen Landwirtschaft, zeigt eine umfassende Metaanalyse unter Einbeziehung von 528 Vergleichsstudien mit 2.816 Einzelvergleichen. Sie bewertet die gesellschaftlichen Leistungen des Ökolandbaus für Wasserschutz, Bodenfruchtbarkeit, Biodiversität, Klimaschutz, Klimaanpassung, Ressourceneffizienz und Tierwohl anhand von 33 Indikatoren. Bei 26 Indikatoren punktet der Ökolandbau mit höheren Leistungen, bei sechs sind die Leistungen beider Systeme vergleichbar.

Das Rodale Institute vergleicht seit 30 Jahren die Erträge konventioneller und Biobetriebe. Das Ergebnis: Die Erträge der Biobauern können problemlos mithalten, nach der Umstellung erzielten sie zudem höhere Gewinne. Gerade in Jahren mit Dürren verzeichnet der biologische Landbau 31% mehr Erträge – und verbraucht dabei 45 % weniger Energie und stößt 40 % weniger Treibhausgase aus.

Eine Ausweitung agrarökologischer Praktiken kann gleichzeitig die landwirtschaftliche Produktivität und die Ernährungsicherheit erhöhen, Einkommen und Lebensbedingungen im ländlichen Raum verbessern und den Trend zum Verlust der Sortenvielfalt und zur genetischer Erosion umkehren.

Eine von der britischen Regierung in Auftrag gegebene Studie nahm 40 Projekte in 20 Ländern unter die Lupe, die seit den 1990er Jahren eine nachhaltige Intensivierung anstrebten, z.B. durch Agroforstwirtschaft, integrierten Pflanzenschutz oder Bodenschutz. Bis Anfang 2010 profitierten 10,39 Millionen Bauern, auf 12,75 Millionen Hektar wurden Verbesserungen erzielt. Innerhalb von 3-10 Jahren verdoppelten sich die Erträge im Schnitt dank der agrarökologischen Praktiken.

Ökologisch bewirtschaftete Flächen weisen im Durchschnitt 34% mehr Pflanzen-, Insekten- und Tierarten auf als konventionelle Farmen, stellten Forscher der Universität Oxford fest. Die Metaanalyse wertete Ergebnisse von 94 Studien aus, die 184 Farmen umfassten und bis 1989 zurückgehen.

Oft verfügen Männer und Frauen über unterschiedliches traditionelles Wissen zu Nahrung und Landwirtschaft. Dieses Wissen zusammen zu führen unterstützt die Nahrungssicherheit, die Agrobiodiversität und die ländliche Entwicklung.

Alle Aktivitäten, die die Anpassung der Landwirtschaft an den Klimawandel unterstützen, fördern auch die zukünftige Ernährungssicherheit.

Von den 10.000-15.000 als essbar bekannten Pflanzen sind in der Landwirtschaft der gesamten Menschheitsgeschichte etwa 7.000 Sorten verwendet worden. Heute gelten weniger als 2% von ihnen als wirtschaftlich bedeutend. Derzeit bilden 20 kultivierte Pflanzen 90% der pflanzlichen Ernährung der Menschen. 12 Pflanzen- und fünf Tierarten stellen 70% der menschlichen Nahrung.

Bei anhaltendem Bevölkerungswachstum von derzeit 6 auf 9 Milliarden Menschen wird sich im Zeitraum 2025-2050 die Nachfrage nach Nahrungsmitteln verdoppeln.