Als die Weltbank 2003 den Weltagrarbericht initiierte, war eines ihrer erklärten Ziele, den Streit um den Einsatz gentechnisch veränderter Organismen in der Landwirtschaft durch einen breiten wissenschaftlichen Konsens beizulegen. Dieses Ziel wurde verfehlt. Die Wissenschaftler waren sich letztlich nur darüber einig, dass sie sich nicht einig sind in Bezug auf die Chancen und Risiken dieser Technologie. Erkenntnisschübe in der Molekularbiologie haben seit der Entdeckung des genetischen Codes (DNA) unser Verständnis der Natur revolutioniert. Es entstand ein neues Bild von Lebewesen als Informationssystemen, deren Funktionen mithilfe von Computern scheinbar analysiert und gezielt manipuliert werden können. Je tiefer die Genomforscher jedoch vordringen in das komplexe Zusammenspiel von DNA, RNA und Proteinen, von Genetik und Epigenetik, Erbgut und Umwelt, desto unübersichtlicher wird die Lage.

Der Weltagrarbericht sieht in dem weiten Feld moder- ner Biotechnologie enormes Potenzial für Landwirt- schaft und Ernährung. Der Anbau gentechnisch veränderter Organismen (GVO), deren genetische Informationen künstlich verändert wurden, macht davon nur einen kleinen, wenn auch sehr umstrittenen Teil aus. Die Herstellerfirmen verdienen gut an den GVO und verkaufen sie im Paket mit den passenden Pestiziden. Umsatz machen sie mit großflächigen, besonders pestizidintensiven Monokulturen von Mais, Soja, Baumwolle und Raps. Nur zwei Gentechnik- Eigenschaften werden dabei in großem Maßstab genutzt: Die künstliche Resistenz gegen Totalherbizide erlaubt den Einsatz von Spritzmitteln in jedem Wachstumsstadium und in beliebigen Mengen. Die gentechnisch eingebaute Insektengiftigkeit durch Bt-Toxine erspart den Einsatz chemischer Insektizide – beides freilich nur auf Zeit.

Was der Weltagrarbericht vorhersagte, ist mittlerweile Realität: Die Natur passt sich an. Immer mehr Unkräuter trotzen ebenfalls den Herbiziden. Deshalb vervielfachte sich der Herbizideinsatz auf Gentechnik- flächen und macht einen ganzen Cocktail von Giften erforderlich. Auch Insekten werden resistent gegen die Bt-Toxine. Zudem nutzen andere, gegen Bt unempfind- liche Arten frei gewordene Fressplätze und werden mit zusätzlichen Insektiziden bekämpft. Vielleicht auch deshalb, weil das für ihre Hersteller geschäfts- schädigend wäre, wird dieses klassische Dilemma des chemischen Kampfes gegen Organismen, die durch Monokulturen zur Plage werden, durch gentechnische Methoden nicht gelöst.

Unmittelbar gentechnisch bewirkte Ertragssteigerun- gen sind bisher nicht nachzuweisen. Zur seriösen langfristigen Bewertung der Umwelt- und Gesund- heitsrisiken fehlen noch immer überzeugende Konzepte. Ob Gentechnik bei anderen Zuchtzielen, etwa der Widerstandsfähigkeit gegen Dürre, eine wichtige oder gar unersetzliche Rolle spielen kann, ist fraglich. In den Medien intensiv aufbereitete Ansätze, Grundnahrungspflanzen wie Reis oder Mais gentech- nisch mit Vitaminen und Spurenelementen anzureichern, blieben bis heute im Versuchsstadium.

Trotz Milliardeninvestitionen kein Beitrag gegen den Hunger

Weiterentwickelt hat sich die öffentliche Kontroverse. Während der GVO-Anbau in Europa praktisch zum Erliegen kam, nahm seine Fläche in Nord- und Südamerika weiter zu. In den USA wächst aber auch eine Bewegung, die sich für die Kennzeichnung von Gentechnik in Lebensmitteln einsetzt, wie sie in der EU, China und anderen Ländern längst vorgeschrie- ben ist. Indien und China beschränken sich nach heftigen öffentlichen Debatten und trotz hoher staat- licher Forschungsinvestitionen beim Einsatz von GVO weitgehend auf den Non-Food-Bereich. In Afrika bemühen sich staatliche und private Entwicklungs- organisationen und Unternehmen um Einzelprojekte. Der Anbau von Bt-Mais in Südafrika ist umstritten, sein Ertrag problematisch.

Die Agrogentechnik treibt die Privatisierung und Patentierung von Wissen und Saatgut – aber selbst von einzelnen DNA-Abschnitten des Erbgutes, die wie Erfindungen behandelt werden – auf die Spitze. Der Grad ihrer Monopolisierung in den Händen weniger multinationaler Unternehmen ist beispiellos. Deshalb und weil ihre Herstellung äußerst kapital- und for- schungsintensiv ist, spielen GVO nach Einschätzung des Weltagrarberichts zur Bekämpfung des Hungers keine besondere Rolle und nützen Kleinbauern kaum. Aufwändige Sicherheits- und Kontrollbestimmungen, offene Fragen der Auskreuzung gentechnischer Eigen- schaften in die Natur und Nachbarkulturen sowie die Bedrohung gentechnikfreier Anbaumethoden und Produkte stellen v.a. ärmere Staaten vor Probleme.

Technik-Symbol kontroverser Fortschrittsmodelle

Trotzdem sehen manche in der Gentechnik noch immer den Königsweg zu einer „zweiten Grünen Revolution”. Allen voran die Mitgliedsunternehmen von Croplife International, dem Verein der internationalen Agrarchemie und Agrogentechik, der den Weltagrar- bericht aus Protest gegen angeblich „ideologische” Befunde zu Gentechnik, Pestiziden und Welthandel verließ. Aber auch Wissenschaftler und Politiker versprechen gewaltige Produktivitätsschübe und den Ersatz knapper Rohstoffe und Energiequellen durch „völlig neue Produkte”. Ihr Geschäftsmodell setzt dabei auf Gewinne aus „geistigem Eigentum” wie in der Software-Industrie. Gentechnik auf dem Acker und in Lebensmitteln wurde so jenseits ihrer techni- schen Bedeutung zum Symbol eines Fortschrittskonzeptes industrieller und informationeller Natur- beherrschung und -verwertung in der „wissensbasierten Bioökonomie“. Auch für ihre Kritikerinnen und Kritiker, den weltweiten Widerstand der Zivilgesellschaft und die weitverbreitete Ablehnung in der Bevölkerung wurde die Gentechnik zu einem Symbol. Hier steht sie für rücksichtslose Industrialisie- rung und Privatisierung der Natur als „Biomasse“, für die Arroganz der Wissenschaft, für Gier und Macht internationaler Monopole und für unwägbare Risiken auf Kosten der Gesellschaft und künftiger Generationen. Diesen Konflikt spiegelt der Weltagrarbericht wider, ohne ihn zu lösen.

Fakten & Zahlen

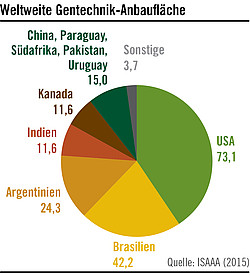

Nach Angaben der Gentechnik-Lobbyorganisation ISAAA betrug die Gentechnik-Anbaufläche 2018 rund 191,7 Millionen Hektar – 1% mehr als 2017. Der Löwenanteil davon entfällt auf fünf Länder: Die USA mit 75 Millionen Hektar (39%), gefolgt von Brasilien mit 51,3 Millionen Hektar (27%), Argentinien mit 23,9 Millionen Hektar (12%), Kanada (12,7 Millionen Hektar) und Indien (11,6 Millionen Hektar).

Der FAO zufolge gibt es weltweit 4,8 Milliarden Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche und 1,39 Milliarden Hektar Ackerland. Die 191,7 Millionen Hektar, auf denen 2018 GVO wuchsen, machen somit lediglich 3,9% der landwirtschaftlichen Nutzfläche und 13,7% des Ackerlandes aus.

Der Gentechnikanbau beschränkt sich vor allem auf große Monokulturen von Soja, Baumwolle, Mais und Raps. 2018 wurden weltweit auf 78% der Sojaanbaufläche und 76% der Baumwollanbaufläche gentechnisch veränderte Pflanzen angebaut. Bei Mais und Raps lag der Anteil bei 30% bzw. 29%.

Der wirtschaftliche Erfolg des Anbaus von gentechnisch veränderten Saaten in Regionen wie Argentinien und den USA basiert zu großen Teilen darauf, dass dort weder Koexistenz-Maßnahmen noch ein Resistenz-Management vorgeschrieben sind.

Resistenz gegenüber Schädlingen und Herbizidtoleranz sind die zwei Eigenschaften, auf die sich das Gentechnik-Geschäft konzentriert, angeblich um den Pestizideinsatz zu reduzieren. In der EU betreffen 43 von 49 Anträgen auf Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen diese Merkmale. In den USA wurden 15 von 23 noch ausstehenden Anträgen für herbizidtolerante und insektenresistente Pflanzen gestellt.

Laut einer Studie des Marktforschungsinstituts Stratus Agri-Marketing vergrößerten sich die Flächen, auf denen in den USA herbizidresistente ‚Superunkräuter‘ wachsen, 2012 um 51% auf 24 Millionen Hektar. Die Hälfte der befragten Landwirte hat gegen Glyphosat resistente Unkräuter auf ihren Feldern.

2011 wurden in Südafrika auf einer Fläche von 2,3 Millionen Hektar gentechnisch veränderte Pflanzen angebaut. Laut der South African National Seed Organisation waren 77% des Saatgutes für Mais, 100% für Baumwolle und 78% für Soja gentechnisch verändert. Von 2008 bis Februar 2012 hat die zuständige südafrikanische Behörde insgesamt 1.458 GVO-Zulassungen erteilt, von denen 76% auf die drei größten Saatgutkonzerne des Landes, Monsanto, Pioneer Hi-Bred und Pannar, entfielen.

Hazardous Harvest: Genetically Modified Crops in South Africa 2008-2012. ACB, 2012.