Fast jeder elfte Mensch auf der Welt hungert. Nach Schätzungen der Welternährungsorganisation FAO hatten 2023 bis zu 757 Millionen Menschen regelmäßig nicht genug zu essen. Dabei fahren die Landwirte heute nicht nur in absoluten Zahlen die größte Ernte aller Zeiten ein, sondern auch pro Kopf der wachsenden Weltbevölkerung. Vollständig und so effektiv wie möglich als Lebensmittel eingesetzt könnte diese Ernte 12-14 Milliarden Menschen ernähren.

Die wechselhafte Geschichte der Bekämpfung des Hungers ist so alt wie die Menschheit, deren Populationen sich immer wieder veränderten Umweltbedingungen, Seuchen und anderen Widrigkeiten anzupassen hatten. Erstmals seit Beginn des Ackerbaus stehen der Menschheit heute die Mittel zur Verfügung, den Hunger zu überwinden.

Im Jahre 1996 verpflichteten sich die Staatschefs der Erde auf dem Welternährungsgipfel in Rom feierlich, bis 2015 die Zahl der Hungernden auf 425 Millionen zu halbieren. Dass ausreichende und gesunde Ernährung ein unver- äußerliches Menschenrecht ist, hatten die Vereinten Nationen bereits 1948 postuliert. Effektive Mittel, um dieses Recht einzuklagen, haben die Betroffenen bis heute nicht. Dabei könnten heute sämtliche Regierungen der Welt – wenn sie nur wollten – gewährleisten, dass alle Bürger- innen und Bürger ihres Landes genügend zu essen haben. Einige wenige Länder müssten hierfür zeitweise fremde Hilfe in Anspruch nehmen. Indien, China, Pakistan, Bangladesch und Indonesien, in denen über die Hälfte aller Hungernden dieser Welt leben, gehören mit Sicherheit nicht dazu.

Globale Hungerstatistik: Biegsame Kurven, flexible Ziele

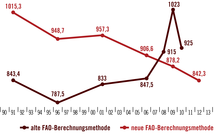

Die jährlich von der FAO veröffentlichte Zahl der weltweit Hungernden bezieht sich auf den Durchschnitt der vorigen drei Jahre und beruht auf komplexen Annahmen und Hochrechnungen und nationalen Statistiken unterschied-licher Qualität und Unabhängigkeit. Viele der Annahmen erweisen sich als enorm flexibel. 2009 warnte die FAO vor über einer Milliarde Hungernden, 2010 waren es 925 Millionen. 2011 überarbeitete sie die Berechnungsmethode. Die Zahl der Hungernden sank daraufhin 2012 auf 868 und 2015 auf 795 Millionen. Das Ziel des Welternährungsgipfels von 1996, die absolute Zahl der Hungernden von 1990 bis 2015 zu halbieren, bleibt unerreichbar. Das listig veränderte Millenniums-Entwicklungsziel, nur den prozentualen Anteil der Hungernden an der seit 1990 um zwei Milliarden Menschen gewachsenen Weltbevölkerung zu halbieren, wurde hingegen nur knapp verfehlt. Das 2. UN-Nachhaltigkeitsziel (SDG) will bis 2030 den Hunger ganz beseitigen.

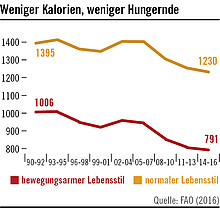

Die geänderte FAO-Methode kalkuliert Lebensmittelverluste ein, nimmt aber an, dass die Menschen im globalen Durchschnitt weniger aktiv und etwas kleiner sowie die Verteilungsungerechtigkeiten weniger krass sind als bisher vermutet. Diese und andere Annahmen verwandelten wie von Zauberhand die Hungerkurven, die zunächst nicht mehr nach oben, sondern nach unten zeigen. Wichtige Grundlage zur Berechnung der Zahl der Hungernden ist der tägliche Energiebedarf eines Menschen. Die FAO legt dafür einen „bewegungsarmen Lebensstil“ zugrunde, wie er bei Büro- arbeit üblich ist. Dessen minimalen Kalorienbedarf gibt sie im globalen Schnitt mit 1840 Kilokalorien pro Tag an. Ein „normaler Lebensstil“ als Basis – hier wäre das Minimum 2020 Kalorien – hätte 2013 die Zahl von 842 auf 1297 Millionen Hungernde schnellen lassen.

Das akute Elend der Opfer von Dürren, Überschwem-mungen, Kriegen, Bürgerkriegen und anderen Katastrophen in Flüchtlingslagern prägt zwar unser mediales Bild des Hungers. Doch nur eine kleine Minderheit ist auf diese Weise betroffen. Die schweigende Mehrheit der Hungernden hat dauerhaft zu wenig zu essen, um ein normales Leben zu führen. Die Unterernährung macht sie zu schwach, um zu arbeiten und zu lernen, verursacht bleibende Schäden und macht anfällig für Infektionskrankheiten und Parasiten. Besonders hart trifft sie Mütter und Kinder in den ersten Lebensjahren. Die ersten 1000 Tage im Leben eines Kindes, einschließlich der Schwangerschaft, gelten als entscheidend für seine Entwicklung. Jährlich sterben fast sieben Millionen Kinder unter fünf Jahren; ein Drittel von ihnen an Lungenentzündung, Durchfall und Malaria. Das Kinderhilfswerk UNICEF schätzt, dass fast die Hälfte dieser Kinder überleben würde, wenn sie ausreichend ernährt wären. Unterentwickelte Kinder, deren Zahl noch deutlich höher ist als die der unterernährten, tragen bleibende gesundheitliche und geistige Beeinträchtigungen davon, die Hunger und Armut in der nächsten Generation weiter befördern.

Hunger ist nur vor Ort zu überwinden

Über 70% aller Hungernden leben auf dem Lande. Als Klein- und Subsistenzlandwirte, Hirten, Fischer, Landarbeiter und Landlose sind sie direkt von der lokalen Landnutzung abhängig, können sich davon aber häufig nicht ausreichend und sicher ernähren. Der Zugang der Armen auf dem Lande zu Boden, Wasser und Produktionsmitteln, zu Know-how und Wissen sowie zu sozialer Mindestabsicherung in Notsituationen ist der entscheidende Faktor dafür, ob das Menschenrecht auf ausreichende und gesunde Ernährung umgesetzt wird oder nicht. In zweiter Linie hängt dies davon ab, in welchem Maße sich zusätzliche Erwerbsmöglichkeiten auf dem Lande bieten. Eine zentrale Botschaft des Weltagrar-berichts lautet deshalb: Hunger ist vor allem ein ländliches Problem und kann nachhaltig nur vor Ort überwunden werden. Regionale Selbstversorgung mit Lebensmitteln ist, wo immer möglich, das unverzichtbare Rückgrat nachhaltiger ländlicher Entwicklung.

Elend und Landflucht

In den letzten Jahrzehnten hat sich die Situation der Armen auf dem Lande in vielen Regionen drastisch verschlechtert. Kleinbauern wurden verdrängt, ihre Erlöse sanken, Erträge stagnierten. Aids nahm besonders in Afrika Millionen Familien ihre aktivsten Mitglieder und belastet sie mit zusätzlichen Kosten und Arbeit zur Versorgung der Kranken und Waisen. Junge Menschen, vor allem Männer, suchen Arbeit in den Städten und lassen Alte, Frauen und Kinder in einer Lage zurück, in der sie gerade das Nötigste anbauen. An Rücklagen für Krisen und Missernten ist nicht zu denken, geschweige denn an Überschüsse, deren Verkauf die Grundlage für Investitionen bilden könnte.

Zunehmend trägt die Landflucht den Hunger in die Slums und Vororte der Megastädte, wo stärker als auf dem Lande Geld der alles entscheidende Faktor ist. Arme Familien geben den größten Teil ihres Einkom- mens für Lebensmittel aus. Wo 70% der verfügbaren Mittel zur Ernährung gebraucht werden, machen geringfügige Preiserhöhung bereits einen gewaltigen Unterschied aus. Extreme Preissprünge wie in den Jahren 2008 und 2011 trieben viele Menschen daher auf die Barrikaden. Ihre Hungerrevolten, namentlich in den Hauptstädten, trugen erheblich dazu bei, dass viele Regierungen in Asien und Afrika die Selbst-versorgung mit Lebensmitteln heute ernster nehmen als noch zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Weltargrarberichts. (s.a. >>Ernährungssouveränität)

Eine Frage des politischen Willens

Schwache nationale und regionale Regierungen in vielen der am härtesten betroffenen Länder haben leider häufig andere Prioritäten als die Bekämpfung des Hungers der Bevölkerung. Humanitäre und Entwicklungshilfe kann sogar zu einer wichtigen Einnahmequelle für Machthaber werden, die das Elend der eigenen Bevölkerung als Geisel nehmen. Für das Versagen vieler Regierungen im Kampf gegen den Hunger sind neben Korruption, Inkompetenz, Krieg und interner Gewalt auch die Arroganz und Ignoranz städtischer Eliten gegenüber der Entwicklung auf dem Lande verantwortlich. Nicht zuletzt führen die Auflösung und der Zusammenbruch staatlicher Ordnung gerade in entlegenen ländlichen Regionen häufig zu lokalen Gewalt- und Ausbeutungsstrukturen, in denen ein Menschenleben wenig zählt.

Fakten & Zahlen

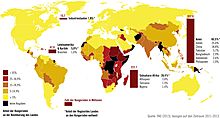

Nach Angaben der Welternährungsorganisation waren 2023 weltweit 713 bis 757 Millionen Menschen unterernährt – jeder Elfte. Zieht man den mittleren Wert (733 Millionen) heran, waren 152 Millionen Menschen mehr von Hunger betroffen als noch 2019. Seit 2015 steigen die Zahlen wieder konstant an. 52,4% der Hungernden bzw. 384,5 Millionen leben nun in Asien. In Afrika hungern 298,4 Millionen bzw. 40,7% der Gesamtzahl und auf Lateinamerika und die Karibik entfallen 41 Millionen bzw. 5,6% der Hungernden. In Afrika beträgt der Anteil der unterernährten Menschen an der Bevölkerung nun 20,4%. In Zentralafrika ist sogar fast ein Drittel der Bevölkerung (30,8%) unterernährt.

Laut dem Welthunger-Index 2024 (WHI) ist die Hungersituation in 42 Ländern ernst oder sehr ernst, vor allem in Subsahara-Afrika und Südasien. Sehr ernst ist sie in 6 Ländern: Burundi, Jemen, Madagaskar, Somalia, Südsudan und Tschad. Und es geht nicht voran: In 22 Ländern hat sich die Lage seit 2016 verschlechtert und in 20 Ländern mit mäßigen, ernsten oder sehr ernsten WHI-Werten sind die Werte seither um weniger als 5% gesunken. Wenn es in diesem Tempo weitergeht, wird der Hunger weltweit erst im Jahr 2160 im globalen Schnitt einen niedrigen Wert erreichen – also in 130 Jahren.

Etwa 193 Millionen Menschen in 53 Ländern/Gebieten weltweit litten 2021 an akutem Hunger. Das ist ein Anstieg um fast 40 Millionen Menschen im Vergleich zum letzten Höchststand 2020. Von diesen Menschen litten über eine halbe Million (570.000) Menschen in Äthiopien, im südlichen Madagaskar, im Südsudan und im Jemen an schwersten Grad akuter Ernährungsunsicherheit und waren auf Nothilfe angewiesen, um den Verlust ihrer Lebensgrundlagen, Hungersnot und Tod abzuwenden.

2020 waren weltweit 149,2 Millionen Kinder und damit fast jedes fünfte Kind (22%) aufgrund chronischer Unterernährung unterentwickelt (stunted) – 53% von ihnen lebten in Asien und 41% in Afrika. Rund 45,4 Millionen Kinder unter 5 Jahren litten an Mangelernährung (wasting), mehr als zwei Drittel (70%) dieser Kinder lebten in Asien.

Im Jahr 2020 starben rund 5 Millionen Kinder vor ihrem 5. Geburtstag – das sind etwa 13.700 Kinder jeden Tag oder zehn Kinder pro Minute. Immerhin ging die Zahl von 12,5 Millionen im Jahr 1990 deutlich zurück. Infektionskrankheiten und übertragbare Krankheiten sind der Hauptgrund. Etwa 45% der Todesfälle bei unter Fünfjährigen sind auf Unterernährung zurückzuführen, auch wenn das Kind letztlich an einer anderen Krankheit stirbt.

Die landwirtschaftliche Produktion würde ausreichen, um alle Menschen der Welt zu ernähren. Die Kalorienmenge, die jedem Menschen täglich zur Verfügung steht, stieg von 2.716 Kilokalorien (kcal) zur Jahrtausendwende auf 2.908 kcal in den Jahren 2016-2018. Selbst in Subsahara-Afrika stehen rechnerisch 2.386 kcal zur Verfügung, in Nordamerika und Europa sind es 3.502 kcal am Tag.

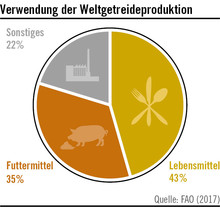

Für 2023 wird die Weltgetreideproduktion auf 2,84 Milliarden Tonnen geschätzt, 22% mehr im Vergleich zur Ernte 2011 mit 2,3 Milliarden Tonnen. Trotz dieses Rekords wurde 2021 nur 42,3% des verwendeten Getreides (2,83 Milliarden Tonnen) direkt als Lebensmittel genutzt, 37,5% wurde als Tierfutter verwendet und der Rest zu Treibstoff oder anderen Industrieprodukten verarbeitet.

Der Lebensmittelpreisindex der FAO verzeichnete im März 2022 einen Wert von 159,7 – ein Plus von 13% gegenüber Februar, als der FPI bereits den höchsten Stand seit Einführung 1990 erreichte. Der Index erfasst die monatlichen Preisänderungen für einen Warenkorb an international häufig gehandelten Nahrungsmitteln. Er lag im März um 34% höher als im März des Vorjahrs. Der Krieg in der Ukraine war die Hauptursache für den starken Preisanstieg für Weizen, Mais und Pflanzenöle.

Überweisungen von Familienmitgliedern aus dem Ausland in die Heimat, schreibt die FAO 2013, belaufen sich mittlerweile auf das Dreifache der gesamten staatlichen und privaten Entwicklungshilfe der Welt. Ihr direkter Entwicklungseffekt sei, zumal wo er in den Aufbau heimischer Kleinstunternehmen investiert wird, in aller Regel erheblich höher.