Die Landwirtschaft ist bis heute die wichtigste Erwerbsquelle und der größte Wirtschaftszweig der Welt. Ein Drittel aller arbeitenden Menschen ist in der Landwirtschaft beschäftigt. Millionen von Kleinbauern, Subsistenzlandwirten, Hirten, Fischern und Indigenen produzieren in Asien und Afrika meist auf kleinsten Flächen den größten Teil aller Lebensmittel, die die Menschheit vertilgt. Für die Agrarpolitik, ihre interna-tionalen Institutionen und auch für die private und öffentliche Forschung waren Subsistenz- und Kleinbauern jahrzehntelang nur rückschrittliche „Auslaufmodelle” einer vorindustriellen Wirtschafts-weise. „Wachse oder weiche!” lautete mit wenigen Ausnahmen seit über 50 Jahren das kapitalistische wie sozialistische Fortschritts-Credo. Nur größere wirtschaftliche Einheiten seien imstande, durch moderne und rationalisierte Anbaumethoden, in erster Linie durch erhöhten Chemie- und Maschinen-einsatz, die erforderliche globale Produktionssteigerung zu erbringen.

Die landwirtschaftliche Tretmühle

Dieses Entwicklungsmodell der Industrieländer beschreibt der Weltagrarbericht als die „landwirt-schaftliche Tretmühle”. Sie basiert auf Technologie-schüben, etwa in der Mechanisierung, Zucht, Agrar- chemie oder Gentechnik, die bei steigendem externen Input die Stückkosten senken und die Produktivität pro Arbeitskraft erhöhen. Die Produktion steigt, die Erzeugerpreise sinken. Auf dem Markt überleben die Betriebe, die durch Rationalisierung, Erweiterung oder Standortvorteile der Konkurrenz einen Schritt voraus sind. Ist ihr Vorsprung aufgebraucht, beginnt auch für sie die nächste Runde. Ein Ende dieser Tretmühle ist nicht vorgesehen. Je globaler der Markt, desto schneller das Tempo und desto unüberschaubarer das Spiel für den Einzelnen.

Dass dieses Universalprinzip des technischen Fortschritts in der freien Marktwirtschaft für die nachhaltige Ernährung und für die Organisation der Landwirtschaft das optimale Konzept ist, stellt der Weltagrarbericht aus unterschiedlichen Gründen infrage. Zunächst folgt die wichtigste Grundlage der Landwirtschaft – das Nutzungsrecht an fruchtbarem Boden, der nur selten vermehrbar ist – fast nirgends klassischen Marktregeln von Angebot und Nachfrage. Historisch aus Feudalismus, Kolonialismus und patriarchalischer Erbfolge entstanden, war seine Verteilung schon immer das Ergebnis ganz besonderer Machtkämpfe und Machenschaften, bei denen es selten transparent, gerecht und gewaltfrei zugeht.

Zweitens ist die Landwirtschaft in vielen Regionen der Welt von massiven staatlichen Interventionen und Subventionen abhängig, die häufig eher kurzfristige gesamtwirtschaftliche Ziele (z.B. niedrige Lebensmit-telpreise) und geostrategische Interessen verfolgen. Die Fähigkeit etwa, im Kriegs- und Krisenfall die eigene Bevölkerung mit Lebensmitteln zu versorgen, aber auch die Drohung mit dem Entzug von Lebensmittelexporten gehören noch immer zum klassischen Arsenal nationalstaatlicher Machtpolitik. Die Subvention bestimmter landwirtschaftlicher Produkte, Produzenten, Produktionsformen und Exporte wird vor allem von Industriestaaten betrieben und kommt dabei überwiegend großen Landwirtschafts-, Handels- und Verarbeitungsunternehmen zugute. Sie hat weltweit tiefgreifenden Einfluss auf die Produktionskosten und Preise landwirtschaftlicher Güter.

Das Ende des industriellen Produktivismus

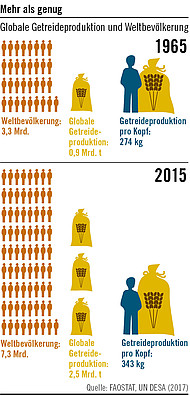

Insgesamt kann die großflächige Industrialisierung der Landwirtschaft in Nord- und Südamerika, Australien und Europa und die kleinflächigere „Grüne Revolution” in Asien seit über 50 Jahren beeindruckende Produktivitäts- und Rationali- sierungserfolge vorweisen. Die Steigerung der globalen Agrarproduktion lag deutlich über dem Bevölkerungswachstum. Nach unterschiedlichen Schätzungen könnte sie heute 10 bis 14 Milliarden Menschen ernähren, würde sie ausschließlich und effizient als Lebensmittel eingesetzt.

Allerdings beutet der einseitige Produktivismus industrieller Landwirtschaft die verfügbaren natürlichen Ressourcen des Planeten mittlerweile in unvertretbarem Maße aus. Die Grund-strategie, den Einsatz menschlicher Arbeit durch Großtechnik, Agrarchemie und fossile Energie zu ersetzen, erweist sich in Zeiten des Klimawandels, schwindender Ölreserven und überstrapazierter natürlicher Ressourcen als Sackgasse. Wir haben es übertrieben mit dem Konzept, aus durchrationali-sierten Monokulturen mit wenigen Hochleistungspflanzen riesige Mengen an Agrarrohstoffen und Fleisch zu gewinnen und mit immer aufwändigerer Technik zu der scheinbaren Vielfalt zu verarbeiten, die wir aus den Supermärkten kennen. Gewaltige Mengen an Pestiziden und Kunstdünger, an Energie und Klimaemissionen und verfügbarem Süßwasser fließen in diese Art von Landwirtschaft. Ausgelaugte und versalzene Böden, gerodete Wälder, vergiftete Wasserläufe und Arten-sterben sind der ökologische Preis dieses Fortschritts.

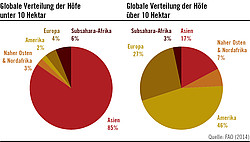

Der Weltagrarbericht räumt mit dem Mythos der Überlegenheit industrieller Landwirtschaft aus volkswirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Sicht gründlich und ehrlich auf. Als neues Paradigma der Landwirtschaft des 21. Jahrhunderts formuliert er: Kleinbäuerliche, arbeitsintensivere und auf Vielfalt ausgerichtete Strukturen sind die Garanten einer sozial, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltigen Lebensmittelversorgung durch widerstandsfähige Anbau- und Verteilungssysteme.

Dabei ist der Weltagrarbericht weit davon entfernt, die real existierende kleinbäuerliche und traditionelle Landwirtschaft romantisch zu verklären oder gar eine Rückkehr zuvorindustriellen Zuständen zu fordern. Klar und detailliert beschreibt er ihre oft unzurei- chende Produktivität und Effizienz. Gesundheits- und umweltschädliche Praktiken und der Mangel an traditionellem wie modernem Wissen tragen zum Elend vieler Subsistenz- und Kleinbauernfamilien bei. Viele überkommene Bewirtschaftungsformen bieten keine nachhaltige Perspektive mehr. Die Herausforderungen der Zukunft seien nur mit einem enormen Innovationsschub zu bewältigen und entsprechend qualifizierteren Bäuerinnen und Bauern.

Nährwert statt Mehrwert

Gerade deshalb hält der Weltagrarbericht Investitionen in die kleinbäuerliche Produktion für das dringendste, sicherste und vielversprechendste Mittel, um Hunger und Fehlernährung zu bekämpfen und zugleich die ökologischen Auswirkungen der Landwirtschaft zu minimieren. Verbesserte Anbaumethoden, einfache Technologien und Kenntnisse, geeigneteres Saatgut und eine Vielzahl agrarökologischer Strategien bergen ein gewaltiges Produktivitäts- und Nachhaltigkeits-potenzial. Sie stellen dabei am ehesten sicher, dass zusätzlich produzierte Lebensmittel tatsächlich dort zur Verfügung stehen, wo sie gebraucht werden.

Wo Kleinbauern genügend Land, Wasser, Geld und Handwerkszeug haben, produzieren sie einen deutlich höheren Nährwert pro Hektar als industrielle Landwirtschaft, in der Regel mit erheblich niedrigerem externen Input und geringeren Umweltschäden. Sie können sich besser und flexibler den Erfordernissen und Veränderungen ihrer Standorte anpassen und mehr Existenzen auf dem Lande sichern, weil sie arbeitsintensiver sind.

Voraussetzung dafür sind ein Mindestmaß an Rechts- sicherheit, auskömmliche Einkünfte und eine ihren Bedürfnissen entsprechende Infrastruktur: Brunnen, Straßen, Gesundheitsversorgung, Bildungs- und Beratungseinrichtungen sowie Kommunikationsmittel. Auch da, wo Kleinbauern mehr produzieren könnten, geschieht dies häufig nicht, weil einfachste Lager- und Transportmöglichkeiten und der Zugang zu lokalen und regionalen Märkten fehlen, die die Anstrengungen lohnenswert machen. Faire Kredite für Grundinvestitio- nen und Versicherungen gegen Missernten können helfen, die Risiken überschaubarer zu machen.

Öffentliche Investitionen in die ländliche Entwicklung wurden aber in vielen Entwicklungsländern, v.a. in Afrika und den am wenigsten industrialisierten Regionen Asiens, in den letzten 30 Jahren sträflich vernachlässigt. Private Investitionen flossen in wenige exportorientierte Bereiche, auf die sich oft auch nationale und internationale Förderprogramme konzentrierten. Der Weltagrarbericht spricht daher von einem fatalen globalen Trend zur Dekapitalisierung der Kleinbauern, den es umzukehren gilt.

„Wachse oder weiche“ ist nicht mehr modern

Viele nationale und internationale Entwicklungsorga-nisationen und -agenturen haben das Plädoyer für eine Stärkung von kleinbäuerlichen Familienbetrieben, mit dem der Weltagrarbericht das agrarpolitische Dogma der vergangenen Jahrzehnte „Wachse oder weiche“ erstmals infrage stellte, in den vergangenen Jahren aufgenommen – zumindest in ihren Veröffent-lichungen und Absichtserklärungen. Die Vereinten Nationen erklärten das Jahr 2014 gar zum Jahr der bäuerlichen Familienbetriebe (family farmers). Allerdings erweisen diese sich in der Praxis als „mühsame Kundschaft“ für globale Spieler: Der Aufwand bei der Förderung kleiner Einheiten steigt. Die Bearbeitung an nationale oder regionale Stellen zu delegieren, erweist sich nicht immer als effektiv. Zu tief sitzt hier, zumal in den Städten, oft die Missachtung von Kleinbäuerinnen und -bauern. Landwirtschaftsministerien in der EU und anderen Industriestaaten scheinen zudem die Botschaft des Weltagrarberichts für eine rein entwicklungspoli-tische zu halten. In den armen Ländern des Südens, so die Lesart, mögen kleinbäuerliche Strukturen ein probates Mittel gegen den Hunger sein. Die moderne „wissensbasierte Bioökonomie“ der Industriestaaten dagegen erfordert eine fortgesetzte „Strukturanpassung“. Über ein Viertel aller land- wirtschaftlichen Betriebe in Deutschland und ein Fünftel in der EU haben allein von 2003 bis 2010 aufgegeben. Die letzte Reform der EU-Agrarpolitik für 2014-2020 wird diesen Trend weiter verstärken.

Fakten & Zahlen

Etwa 3,37 Milliarden Menschen oder 45% der Weltbevölkerung wohnen in ländlichen Gebieten. Mehr als 2 Milliarden Menschen leben vorwiegend von der Landwirtschaft. In Afrika wohnen 57% der Bevölkerung auf dem Lande und 53% der Menschen dient die Landwirtschaft als Existenzgrundlage.

Rund 873 Millionen Menschen oder 27% der globalen Erwerbsbevölkerung arbeiteten 2021 in der Landwirtschaft, verglichen mit 1.027 Millionen oder 40% im Jahr 2000. In Asien sank die Beschäftigung in der Landwirtschaft von 787 auf 581 Millionen Menschen, sprich jeder vierte Landarbeiter kehrte dem Sektor seit 2000 den Rücken. In Europa hat sich die Zahl der in der Landwirtschaft Beschäftigten von 34,4 Millionen in 2000 auf 17,5 Millionen in 2021 fast halbiert. Im gleichen Zeitraum erhöhte sie sich in Afrika von 164 Millionen auf 229 Millionen Menschen.

Kleinbauern sind sehr produktiv. In Brasilien stellen kleinbäuerliche Familienbetriebe im Schnitt 40% der Produktion einiger Hauptanbauprodukte bereit und zwar auf weniger als 25% der Ackerfläche. In den USA produzieren sie 84% aller Erzeugnisse auf 78% der Anbaufläche. Kleinbauern in Fidschi stemmen 84% der Produktion von Yams, Reis, Maniok, Mais und Bohnen auf nur 47,4% des Landes.

„Die Welt braucht einen Paradigmenwechsel in der landwirtschaftlichen Entwicklung: von einer ‚Grünen Revolution’ hin zu einem Ansatz ‚ökologischer Intensivierung’. Dies beinhaltet einen schnellen und bedeutenden Übergang von der konventionellen, von Monokulturen geprägten und stark auf externe Inputs angewiesenen industriellen Produktion hin zu einem Mosaik nachhaltiger, erneuerbarer Produktionssysteme, die auch die Produktivität von Kleinbauern erheblich verbessern.“

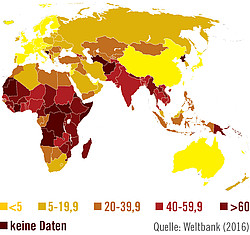

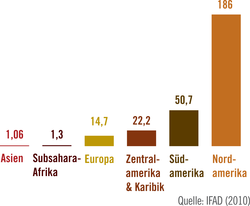

Die durchschnittliche Größe landwirtschaftlicher Betriebe beträgt in den USA 178,4 Hektar und in Lateinamerika 111,7 Hektar. Im Afrika südlich der Sahara haben Bauernhöfe dagegen im Schnitt 2,4 Hektar Fläche zur Verfügung und in Südostasien bewirtschaften Kleinbauern 1,8 Hektar.

In Deutschland bewirtschaften immer weniger Betriebe immer größere Flächen: Während 1999/2000 noch rund 472.000 landwirtschaftliche Betriebe (ab 5 Hektar Fläche) mit im Schnitt 36,3 Hektar Fläche existierten, waren es 2016 nur noch 275.400 Betriebe, die durchschnittlich über 60,5 Hektar verfügten.

Die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) schätzt die öffentlichen Agrarsubventionen in den OECD-Ländern im Jahr 2017 auf gut 315.5 Milliarden US-Dollar. Am Erzeugerstützungsmaß (PSE) gemessen belief sich die Unterstützung der Landwirte im OECD‑Raum auf 228 Milliarden US‑Dollar.

In der EU erhielten im Jahr 2016 lediglich 1,8% der landwirtschaftlichen Betriebe 50.000€ oder mehr und insgesamt rund 31% der Direktzahlungen (EUR 40.990.286). 93% aller Empfänger enthielten 20.000€ oder weniger, doch diese große Gruppe bekam nur 42% der Gelder. In Deutschland gehen 38% der EU-Direktzahlungen an nur 4,4% der Betriebe – jene, die über 50.000 Euro jährlich erhalten.

Während die offiziellen Entwicklungshilfegelder zwischen 1980 und 2006 von 7 Milliarden US-Dollar auf 27 Milliarden anstiegen, nahm der Anteil der Finanzmittel, die dem Agrarsektor zukamen von 20% auf 4% ab und sank auch in absoluten Zahlen.

Landwirtschaftliche Kleinbetriebe kommen mit Dürre besser zurecht als die großindustrielle Landwirtschaft. Dies ergab eine in Uganda durchgeführte Studie. Kleinbäuerliche Initiativen zum Schutz der Landschaft und ein reduzierter Pestizid-Einsatz führten zu einer Verringerung der Kosten und des Wasserverbrauchs, während sich Ernteerträge und die Bodenqualität verbessern.

Die Produktivität pro Fläche und Energieverbrauch ist bei kleinen, diversifizierten Bauernhöfen viel höher als intensive Bewirtschaftungssysteme in bewässerten Gebieten.